「読めるけど書けない」ディスグラフィア(書字障害)の特性のある子どもへの学習支援方法

発達障害と言っても障害の種類はさまざまで、それぞれの子どもには個別のニーズが存在します。

発達障害を大きく分けると、

- 自閉症スペクトラム障害(ASD)

- 注意欠陥・多動性障害(ADHD)

- 学習障害(LD)

などに分けられます。

| ※学習障害は、現在、「SLD(限局性学習症)」という名称に変更されていますが、この記事では、一般的に広く使われる「学習障害 (LD) 」という名称で記載しています。 |

さらに学習障害(LD)は、

- 読み書きが苦手(ディスレクシア)

- 計算が苦手(ディスカルキュリア)

- 文字を書くことが苦手(ディスグラフィア)

などの特性に分けられています。

これらはそれぞれ異なる特徴や特性を持っており、学習障害(LD)の中でも特に「書字障害」(ディスグラフィア)については、知的能力は周囲と変わらず、読むことが標準的である一方で、書くことに困難を持つ子どもたちに見られる特性です。

この困難は、言語の理解や話す能力が保持されているにもかかわらず、文字を形成する運動技能や記憶、処理速度の問題から、主に書く作業において顕著な症状を示します。

ディスグラフィアの子どもたちが直面する困難は、単に文字を書くことが難しいというだけではなく、他の子どもに比べて教室でノートを取るのに遅れが生じたり、宿題を進めるのに相当な時間を必要としたり、試験の際の答えの記述がスムーズにできなかったりなど、学習全般に影響を及ぼすことがあります。

このような課題に対してどのように支援を提供すればよいのかを理解することは、親や先生など周囲にいる支援者にとってとても重要です。

この記事では、ディスグラフィアのある子どもたちが直面するこれらの困難に対して、どのようにして学びやすい環境を整え、効果的な支援を行うことができるかを解説していきます。

発達障害・グレーゾーン専門の

オンライン家庭教師のソウガク

発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。

お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。

ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。

ディスグラフィアの特性のある子どもたちが抱える学習面での困難とは

ディスグラフィアを持つ子どもたちが学習していく上で直面する困難は、その多くが文字を書くことへのプロセスに関連しています。

こういった困難には「文字を正確に形成すること」「バランスの良い文字の大きさや形を維持すること」そして「書く速度を上げること」などが含まれます。

下記は、その具体的な学習困難となる内容とその例です。

文字の形成

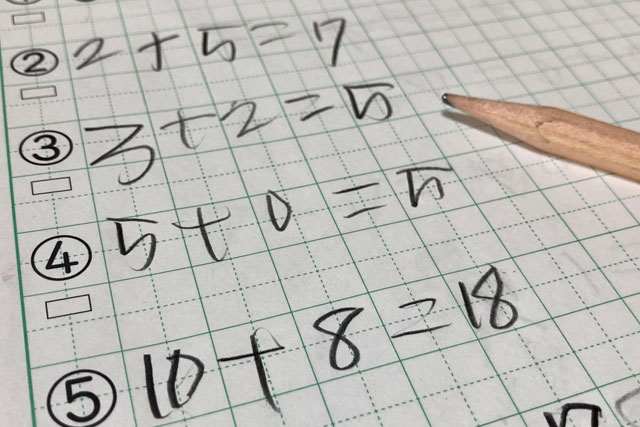

ディスグラフィアの特性のある子どもたちは、文字や数字の形を正確に書くことが困難です。

例えば、「b」と「d」の区別がつかない、「わ」と「れ」や「5」と「S」を混同するなどの困難があります。これは視覚的認識と運動技能の調整が欠けていることが原因とされています。

文字が鏡文字になる

ディスグラフィアの特性のある子どもたちが文字を書く際に、文字を逆向きに書いて鏡文字になることがあります。

これは、目で見た情報をうまく脳内で処理することができずに、文字の形を認識するのが困難になっているからとされています。

文字のバランスをうまく捉えられない

これは、先ほどの書いた文字が鏡文字になる原因と同じで、文字の形や位置、大きさなどの情報を捉える力が不十分なために、あたえられた場所に文字を収めることができずに、大きすぎる文字など、極端にバランスの悪い文字を書くことがあります。

筆記の遅さ

ディスグラフィアの特性のある子どもたちは、文字を書くのに通常よりもはるかに多くの時間がかかることがあります。

この遅さは、学校の授業でノートを取るのが間に合わない、クラスでの作業が完了しない、試験での時間内に答えを書き終えられないなど、学校生活の多くの側面に影響を及ぼします。

筆圧の問題

文字を書く際の筆圧が均等ではないため、書かれた文字が非常に薄かったり、逆に紙が破れたりすることがあります。これは筆記具の持ち方や力の加減が適切にできないことが原因とされています。

疲労感

書字に関連する運動技能の困難さから、ディスグラフィアの子どもたちは筆記作業が通常の子どもたちよりもはるかに疲れることがあります。

この疲労感により、学習意欲の低下を招くことがあります。

助詞や接続詞の使い方を間違える

文章を構成する際に、「て、に、を、は」などの助詞や、「しかし、また」などの接続詞をうまく使うことができずに、文法的に間違いの多い文章を構成することがあります。

ディスグラフィアの特性のある子どもたちが抱える困難に対処するためには、それぞれの子どもたちに合ったサポートが必要です。

親や学校の先生たちは、こういった困難を抱える子どもたちのニーズに適切に対応し、子どもたちの学習をサポートすることが求められます。

ディスグラフィアの特性のある子どもたちの特性に応じた学習支援の方法

ディスグラフィアの特性のある子どもたちは書くことに困難を生じているため、定型発達児の子どもたちのように、文字をすらすらと書くことはとても難しい作業になってしまいます。

それどころか、それを行うことでますます文字を書くことに拒否感を覚えるようになる恐れもあります。

ディスグラフィアの特性のある子どもたちが文字を書く際は、文字を書くことだけに意識が集中してしまいがちです。

そのため、例えば、漢字を何度も書きながら覚えたり、授業を理解しながらノートを取ったりということは非常に困難であることを大人が理解する必要があります。

それでは、書字障害のある子どもたちがそれぞれの特性に応じながら学習を進めるためには、どんなサポートを必要とするのか見ていきましょう。

文字の形を意識して書く練習をする

ディスグラフィアの特性のある子どもたちは、似ている文字を正確に捉えて書くことが難しい場合があります。

例えば、漢字練習の際には、下記のような工夫をすると良いでしょう。

<例>

- 文字練習の際に「なぞり書き」を取り入れる

- 部首や画数が少ない漢字から練習を始める

- 漢字を「へん」と「つくり」に分解し、例えば「松」であれば、「木(とカタカナの)ハ、ム」などと分けて声に出しながら書いてみる

- 漢字の「へん」と「つくり」を色分けしたり、大きく表示したりして、視覚的に漢字の組み立てを理解する

空書きで文字練習をする

空書き(そらがき)とは、紙や鉛筆などを使わずに空中に指を使って文字を書く練習をする方法です。この記事を読んでいる皆さんも、子どもの頃に空書きで文字練習をしたことがあるのではないでしょうか。

空書きがディスグラフィアの特性のある子どもたちの文字練習にも有効な理由は、下記のとおりです。

手先を動かすことによる記憶の強化

空書きは、実際の筆記具を使用せずに手や指を使って空中に文字を書きます。

それにより、脳内でその動きを運動記憶として強化することができます。

この記憶は子どもたちが紙に文字を書く際に呼び出され、正しい文字の方向性と形を再現するのに役立ちます。

視覚的・空間的認識の向上

空書きを行うことで、子どもたちは文字を空間的に「見る」ことができます。

これにより、文字の向きや形が視覚的にどのように映るかを理解しやすくなります。

鏡文字を書いてしまう問題は、こうした視覚的・空間的認識の困難から生じることがあるため、空書きはこれをトレーニングする効果的な方法となります。

集中力と認識力の向上

空書きは、場所や、紙、筆記具などの書くための用具を問わないため、どこでも練習が可能です。

子どもたちは、文字の書き順や形をじっくりと考えながら動作を行うことができるため、集中力も高まります。

また、手と目を同時に使うことで正しい筆順を身に付けることができ、これが正確な文字形成に役立つようになります。

紙で書く時は、鉛筆の持ち方や文字のバランスを整えることなどに意識が集中してしまいがちですが、空書きであれば何度も書いた文字を消す必要がないため、文字を書くことに集中ができるようになります。

文字のバランスを整える

ディスグラフィアの特性のある子どもたちは、仕切りのない場所に文字を書くことで一文字ずつのバランスが崩れたり、また、仕切りがあったとしてもその仕切りが小さい場合にその仕切りの中に文字を収めて書くことが困難な場合があります。

文字のバランスを整えながら書く練習をする場合には、下記のような方法が有効です。

点線で仕切られたマス目やガイドラインのついたノートで練習する

十字に点線で仕切られたマス目やガイドラインのついたノートを使用することは、文字の大きさと位置を均一に保つ練習に役立ちます。

マス目やガイドラインが文字のサイズガイドとして機能し、子どもたちはこれを利用して文字を整然と配置することができるようになります。

ガイドラインを基にして正しい位置に文字を配置しながら、文字の高さ、幅、そして行間が均一になるように練習することで、視覚的な整合性と見た目のバランスが向上します。

ただし、小さなマス目で練習すると文字がマス目からはみ出してうまく文字を書くことができなくなる恐れがあるため、通常よりも大きめのマス目のノートで練習するようにしましょう。

十字の点線やガイドラインだけではなく、マス目ごとに色分けされた用紙を用意してあげても効果的です。

書字速度を落とす

書字の速度を落とし、一文字一文字に集中することも、文字のバランスを改善するのに役立ちます。

速く書こうとするプレッシャーを減らし、子どもたちが形や筆順に気を配る時間を増やすことで、より正しい文字が書けるようになります。

子どものニーズに合った筆記用具を準備する

使用する紙や鉛筆などが子どものニーズに合っていない場合、上手く文字を書くことができないことがあります。

具体的な改善策は、以下の通りです。

文字を書く時の紙を変えてみる

<紙の滑らかさ>

- すべすべとした滑らかな紙

滑らかな紙はペン先がスムーズに動くため、筆記具のコントロールが容易になります。

しかし、滑りすぎるとペンが意図しない方向に動いてしまうことがあり、特に筆圧の調整が難しい子どもにとっては書きにくい場合があります。

- ざらざらした少し粗い紙

ざらざらとした手触りの紙は、ペンの動きに抵抗があり、筆圧をより細かく調整する助けになることがあります。

そのため、このような紙は、鉛筆のコントロールが苦手な子どもにとって書きやすいと感じる場合が多い紙質です。

<紙の厚さと硬さ>

- 厚手の紙

厚手の紙はしっかりしており、筆記時の安定感があります。また、筆圧が強い子どもが鉛筆を強く押し付けても紙が破れにくくなっています。

- 薄手の紙

薄手の紙は鉛筆の圧力に敏感で、筆圧が強すぎると紙が破れることがあります。

そのため、筆圧を調整する訓練には適しているかもしれませんが、書く際の不満や苛立ちを高めることがあります。

<紙の色とコントラスト>

- 白色の紙

明るく白い紙はコントラストが高いため、黒や青などのインクとの視覚的な区別が容易になります。しかし、非常に明るい白は視覚過敏のある子どもにとって眩しすぎると感じることがあり、文字を書く際の障害になることがあります。

- クリーム色やオフホワイトの紙

柔らかい色の紙は眼に優しく、長時間の書き作業に適しています。そのため、視覚的な疲労を減らすのに役立ちます。

ディスグラフィアのある子どもたちのためには、様々なタイプの紙を試し、どの材質が最も書きやすいかを見極めることが重要です。

一人ひとりのニーズに合った紙を選ぶことで、書くことへの苦手意識を軽減し、書きやすい環境を提供することができます。

文字を書く時の鉛筆を変えてみる

ディスグラフィアのある子どもたちにとって、鉛筆の選択も非常に重要です。

使いやすい鉛筆は書きやすさを向上させ、書く工程におけるストレスや苛立ちを軽減します。

ディスグラフィアのある子どもたちにとって、使いやすい鉛筆と使いにくい鉛筆の特徴は、下記のとおりです。

<ディスグラフィアの子どもが使いやすい鉛筆>

- エルゴノミック鉛筆

エルゴノミック鉛筆とは、人間が握りやすいよう形状を三角形など円ではない形に設計されたもので、握りやすいデザインが特徴の鉛筆です。

こうした鉛筆は、手の疲れを軽減し、自然な握り方を促進します。

- 太めの鉛筆

通常よりも太い鉛筆は、握る部分が大きく、小さな手にもフィットしやすくなっています。これにより、鉛筆を安定して持つことができます。

- 柔らかい芯の鉛筆(B、2B、3B、4B等)

柔らかい芯は少ない力で濃い線を引くことができるため、筆圧が弱い子供でもクリアな書き味を実感できます。

- 滑り止めグリップ付き鉛筆

滑り止めのグリップが付いている鉛筆は、長時間の使用でも手が滑りにくく、正確な筆記をサポートしてくれます。

<ディスグラフィアの子どもが使いにくい鉛筆>

- 細い、硬い芯の鉛筆(H、2H等)

硬い芯の鉛筆は、はっきりとした線を引くためにはより強い圧力が必要です。これは、筆圧の調整が難しいディスグラフィアの子どもが文字を書きにくいと感じる要因になります。

- 滑りやすい表面の鉛筆

滑りやすい素材でできた鉛筆は、正しい握り方を維持するのが難しく、書く際に手が疲れやすくなります。

- 非常に薄いまたは小さな鉛筆

非常に細い鉛筆は、特に小さな子供の手には不向きで、適切な握り方を維持するのが困難です。

それぞれの特性を理解して適切な鉛筆を選ぶことで、ディスグラフィアのある子どもたちは書くことの楽しさを感じやすくなり、筆記能力を向上させる助けとなります。

特に学校では書く機会が多くなるため、適切な鉛筆の選択は重要です。

疲労感を軽減するための対策をとる

ディスグラフィアのある子どもたちにとって、書く作業に伴う疲労感を軽減するためには、書く技術を楽しく身につける方法が効果的です。

運筆遊びは、書く技術を改善しながら、楽しい遊びを通じて疲労感を減らすのに役立ちます。

下記では、代表的な運筆遊びによってどのような効果を期待できるのか解説します。

点つなぎ

点つなぎは、数字やアルファベットなどの順番に従って点を線でつないでいく遊びです。

これは子どもたちにとって楽しいだけでなく、正確に運筆を行う練習にもなります。

点つなぎが終わった後にどんな絵が出てくるのかを考えながら線を引くことは、手と目の協調を促進し、筆記技術を無意識のうちに向上させる効果があります。

迷路

迷路は、スタートからゴールまでの道順を見つける遊びです。

これは、ゴールにたどりつくための計画性と問題解決能力を養うとともに、鉛筆を紙の上でコントロールする練習になります。

迷路を解く過程で、子どもたちは手の筋肉を使い、細かい手の動きをするための方法を学びます。

塗り絵

塗り絵は、指定された枠内に色を塗る簡単な遊びですが、これによって子どもたちは細かい運筆技術を練習できます。

枠内をはみ出さずに丁寧に色を塗ることで、手の制御能力が養われ、筆圧を一定に保つ練習にもなります。

お絵描き

子どもたちに自由に絵を描かせることも、運筆技術を向上させるのに役立ちます。

特に、自分の想像力を活用して何かを描く過程は、創造的な表現力を育てるとともに、運筆の自由度を高めます。

お絵描きは、書くことへの興味を引き出し、疲労感を感じさせることなく技術を向上させることができます。

文字や数字の形を使ったお絵描き

アルファベットやひらがな、数字などの形を利用して、それをベースにして何かを描く遊びは、運筆の練習として非常に有効です。

例えば、「A」の形で山を描いたり、「8」の形で雪だるまを描いたりすることで、楽しみながら文字の形を学びます。

これらの運筆遊びは、子どもたちが書くことの楽しさを感じる一方で、必要な運筆技術を身につけるのを助けるため、ディスグラフィアを持つ子どもたちに特におすすめです。

遊びを通じて自然にスキルを向上させることで、書く作業に関連する疲労感を減らすことができます。

助詞や接続詞の使い方を学ぶ

ディスグラフィアの特性を持つ子どもたちが助詞や接続詞の使い方を学ぶ際には、言語の構造を理解することが重要です。

助詞や接続詞は文章の流れをつなぎ、意味の構造を明確にする役割を持っています。

このため、正確な使い方を習得することは、周囲との会話力を養うためにも不可欠です。

下記では、助詞や接続詞の使い方を学習する際の具体的な方法を解説します。

文法的なルールの明確化

助詞や接続詞の使い方を間違えやすい場合、基本的な文法ルールを明確に学ぶことが必要になります。

例えば、「は」「が」「を」といった格助詞の機能や、「しかし」「だから」といった接続詞の使い方を具体的な例を交えて説明します。

簡単な文から始め、徐々に複雑な文へと進めることで、子どもたちが段階的に学べるようになるでしょう。

言葉で説明しながら一緒に書く

子どもたちが文章を書く際には、大人が一緒に言葉で説明しながら書く練習をするようにします。

これにより、どの助詞や接続詞がどの場面で使われるのか、その理由を都度理解することができます。

練習問題をを多く解く

助詞や接続詞を使った練習問題をたくさん行うことで、実際に多くの例を通じて使い方を身につけることができます。選択問題や穴埋め問題を用いると、学習が効果的です。

助詞や接続詞を見た目で判断できるようにサポートする

文章の中で助詞や接続詞を色分けするなど、視覚的なサポートをすることも効果的です。

これにより、文中の助詞や接続詞が一目で識別でき、その役割を視覚的に理解しやすくなります。

日常会話の中で使ってみる

日常生活での会話の中で、正しい助詞や接続詞の使用を意識し、間違った使い方があれば、その場で伝えるようにします。

実際の会話の中で適切に使うことができれば、その学びが自然と定着します。

これらの学習を通じて、ディスグラフィアの特性を持つ子どもたちが、助詞や接続詞の正しい使い方を理解し、実際の会話でも適切に使うことができるようになってくるでしょう。

これにより、子どもたちの書くスキルだけでなく、言語理解の全般的な向上も期待できます。

ディスグラフィアの特性を持つ子どもたちへの学習支援は、それぞれの特性に応じて必要なサポートを提供していく必要があります。

同じディスグラフィアの特性を持つ子どもであっても、それぞれの特性にあてはまるニーズは異なります。

子どもたちの特性に応じて、なぞり書き、空書き、マス目の活用、適切な筆記用具の選定など、視覚的、感覚的、運動的アプローチを組み合わせることで、子どもたちの学習体験を豊かにし、書くことへの拒否感を軽減してあげられることでしょう。

ディスグラフィアの特性のある子どものためにできる親からのサポート

親御さんができるディスグラフィアの特性を持つ子どもたちのための支援は、日常生活の中での環境整備や学習のための積極的な関わりなどさまざまです。

下記では、親御さんが取り組むことができる具体的な支援方法を紹介します。

教育環境を整える

適切な筆記用具を準備する

先に解説した内容を参考に、子どもが使いやすい紙や鉛筆などを準備してあげるといいでしょう。適切な筆記用具を準備することは、ディスグラフィアの特性を持つ子どもたちの書きやすさを向上させます。

作業スペースの整理

学習する環境を整え、十分な照明と静かな学習スペースを確保します。

机の上は整理整頓されていて、筆記用具などの必要なものだけが手の届く範囲にあるようにすることで、学習に集中することができるようになります。

学習活動のサポート

親子で共に学習を進めるようにする

家庭での学習時間を親子で共有するようにし、子どもが学校から出された宿題をしたり、新しい漢字を学んだりする際には、親子で一緒に取り組むようにしましょう。

例えば、漢字の練習を一緒にやりながら、「へん」や「つくり」を親御さんが声に出して教えてあげると効果的です。

遊びを通じた学習をする

点つなぎ、迷路、塗り絵など、遊び感覚で取り組めるものをお子さんに提供し、楽しみながら運筆技術を向上させるようにします。

これにより、書くことの苦手意識を軽減し、学習へのモチベーションを保つことができます。

教材や適切なサポートの提供

教材の活用

学校から提供される教材やオンラインで入手できる教材を活用し、子どもが興味を持ちやすい学習方法を一緒に探っていきましょう。

お子さんのニーズに合った視覚的なサポートツールや教育アプリがあれば、それらを利用して学習をサポートするようにしてもいいでしょう。

専門家との連携

必要に応じて、教育相談や言語療法などの専門家と連携し、個別のニーズに合わせたサポートを受けることも効果的です。

現在は、発達障害のある子どもを専門とした家庭教師も数多くいます。

親御さんからのサポートだけでは不安な場合は、学習の専門家に相談してみてもいいでしょう。

心理面でのサポート

ポジティブな気持ちになれるような意見を伝える

子どもが一歩でも前進したら、それを認めて積極的に褒めてあげましょう。

小さな成功を積み重ねることで、書くことの自信を育てます。

ストレス管理

書くことに対するストレスが高まった際は、休憩をとることを促しましょう。

子どもがリラックスできる環境を提供し、学習への意欲が持続できるようにすることも大切です。

以上のように、ディスグラフィアの特性を持つ子どもたちが、自分の能力を最大限に発揮できるようにサポートすることは、親御さんができる大切な役割です。

家庭でのサポートが学校での学習成果にも大きく寄与し、子ども自身の自己効力感を高めることにつながります。

まとめ

今回は「読めるけど書けない」というディスグラフィア(書字障害)の特性を持つ子どもたちに対する効果的な学習支援方法をご紹介しました。

ディスグラフィアは、読解能力は標準的であるものの、文字の形成や記述が困難という特性を持つため、従来の学習方法だけでは十分なサポートを提供することが難しい場合があります。

本文では、文字の形成、運筆の技術、助詞や接続詞の使用など、基本的な書き方のスキルの向上を目指すための具体的な支援策を紹介しました。

これらの支援を通じて、ディスグラフィアの子どもたちが書くスキルを習得し、学習への取り組みがスムーズになれば、学習に積極的に取り組むきっかけにもなります。

ディスグラフィアの子どもたちが直面している困難に対してより良いサポートが受けられるよう、それぞれのお子さんにあった支援策を見つけてあげてくださいね。

発達障害・グレーゾーン専門の

オンライン家庭教師のソウガク

発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。

お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。

ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。