算数障害のサイン?指で計算する子どもの特徴とディスカルキュリアの対処法

算数が苦手な子どもは多く、特に計算に苦労する子どもに対して、親としてどのようにサポートすべきか悩むことがあるかもしれません。

「自分の子どもが同じ学年の友達よりも計算が遅い」

「指を使って計算しないと答えが出せない」

と感じる親御さんも多いでしょう。

このような状況に直面すると、単なる一時的な学習の遅れなのか、または「算数障害(ディスカルキュリア)」という学習障害が影響しているのか、不安になるかもしれません。

算数障害は、計算や数に関する概念の理解が難しい学習障害の一つで、知的な能力には問題がないにもかかわらず、数学的な課題に苦しむ状態を指します。

この障害を持つ子どもは、数や数量を扱う能力に特化した部分に困難を抱えることが多く、特に計算を指で数えることで補おうとする傾向があります。

これは、数の概念を直感的に理解する力が弱いためで、何度も同じ計算を練習してもすぐに忘れてしまったり、新しい計算方法を学んでもすぐに理解できなかったりする特徴が見られます。

例えば、子どもが小学校の低学年の頃は、指を使って計算することは自然なプロセスの一部とされます。

しかし、中学年や高学年になっても、引き算や掛け算で指を使い続けている場合、何らかの算数的な困難が背景にある可能性があります。

また、数学の計算自体が遅く、数の比較やパターンの理解、さらには図形の概念に対する理解も苦手な場合は、ディスカルキュリアの一つの兆候かもしれません。

しかし、このような特徴があるからといって、すぐにディスカルキュリアと判断するのは難しいものです。

算数障害はさまざまな要因が影響しており、一人ひとりの子どもに合わせた評価が必要です。

例えば、視覚的な情報処理の問題や、数の理解そのものが発達段階に遅れがある場合もあります。

そのため、親としてはまず、子どもの具体的な学習の様子や課題に注目し、早期に専門家のアドバイスを求めることが重要です。

この記事では、算数障害の特徴についてさらに詳しく説明し、指を使って計算する子どもたちが持つ可能性のある困難や、その対処法について考えていきます。

親御さんが子どもの学習に不安を感じる際、何をチェックすべきか、どのようなサポートが効果的なのかを一緒に見ていきましょう。

発達障害・グレーゾーン専門の

オンライン家庭教師のソウガク

発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。

お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。

ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。

算数障害(ディスカルキュリア)とは?その特徴を知ろう

算数障害、または「ディスカルキュリア」と呼ばれるものは、数学の学習に特化した困難を示す障害です。

これは知的な問題とは異なり、日常生活や学校での勉強の中で特に「数」や「計算」に関して著しい困難が現れる状態を指します。

簡単に言うと、他の科目では問題がなくても、算数や数学になると急に苦手意識が強くなり、数の概念や計算がうまくできないことが特徴です。

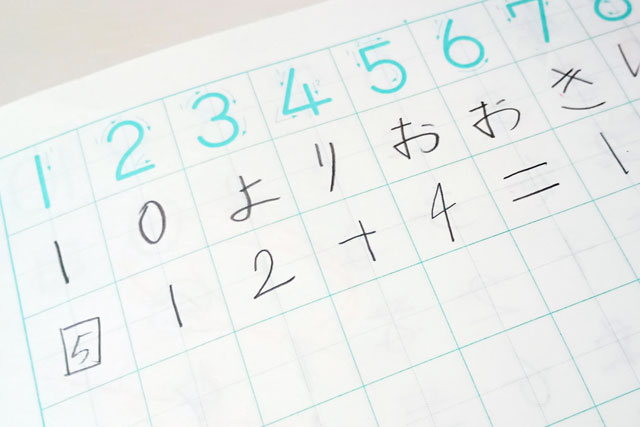

例えば、子どもが足し算や引き算を覚えるのに時間がかかる、何度も同じ計算を繰り返しても忘れてしまう、数を数えるのに指を使わないと答えが出せない、といったことがよくあります。

これは、数を「感覚的に理解する力」が弱いためであり、頭の中で数の大小をうまくイメージできなかったり、計算の手順をすぐに忘れてしまったりすることが原因です。

また、算数障害の特徴として、時計を読むのが苦手、数をまとめて理解するのが難しい、図形の認識が苦手、といったことも挙げられます。

例えば、1時間が60分であることを覚えていても、実際に時計を見たときに何分経ったかがすぐに計算できないというケースがよくあります。

このような困難は、学校生活だけでなく日常生活でも不便を感じさせることがあります。

算数障害を持つ子どもたちの特徴は、学年や学習状況によってさまざまですが、特に「数の概念を理解する」部分でつまずくことが多くあります。

例えば、数字を見たときに、その数の大きさを瞬時に把握するのが難しかったり、2つの数を比較する際にどちらが大きいか判断できなかったりするのも特徴です。

また、掛け算や割り算といった、数を複雑に操作する計算が難しくなることもよく見られます。

これらの特徴は単なる勉強の苦手さと混同されがちですが、実は「数」そのものを理解するプロセスに問題がある場合も多くあります。

こうした困難が続くと、子どもが算数に対して苦手意識を持ち、やがて全体的な学習に影響が出てしまうこともあります。

算数障害は、他の学習には問題がなくても、特に数や計算に関して苦手意識が強くなる特徴を持ちます。

足し算や引き算が難しい、数をイメージしにくい、時計を読むのが苦手など、日常生活でも影響が出ることがあるため、早めにそのサインに気付くことが大切です。

親が子どもの困難に気付き、適切なサポートを提供することで、学習のつまずきを減らし、苦手意識を克服する手助けができるでしょう。

なぜ指で計算するの?その原因と子どもの背景を考える

子どもが指を使って計算するのは、初めて数や計算を学ぶ時期にはよく見られることです。

指を使って数を数えることは、数の概念を視覚的かつ具体的に理解するための重要なステップです。

しかし、年齢が上がっても指を使い続ける場合、数の理解が十分に定着していない可能性があります。

この背景には、ディスカルキュリア(算数障害)が関係していることがあります。

例えば、子どもが10以上の数を指で数えないと計算ができない、繰り上がりや繰り下がりのある計算が苦手で、指を使っても混乱してしまう、ということがあれば、数の大きさや構造を頭の中で捉えるのが難しいと考えられます。

このような場合、計算を覚えるのに時間がかかったり、何度練習してもすぐに忘れてしまったりすることがよくあります。

つまり、頭の中で「数をイメージする力」がうまく発達していないことが原因となっているのです。

指を使って数えることは、数や計算の理解において一時的に役立つものの、ディスカルキュリアの子どもにとっては、数の基本的な概念が視覚的にしか捉えられないために、他の計算方法へ移行するのが難しくなることがあります。

例えば、繰り上がりの計算や複雑な計算を行う際に、指を使うだけでは限界があるため、計算が遅くなる、あるいは間違えやすくなることがあります。

また、指で数えることが悪いわけではありませんが、学校の授業が進むにつれて、暗算や筆算を使ってより速く正確に計算できるようになることが期待されます。

しかし、ディスカルキュリアを持つ子どもは、この移行がうまくいかず、指を使い続けることによって「数を理解していない」という状態に留まってしまうことが多いです。

このような子どもたちに対しては、単に「指を使わないようにする」だけではなく、数の概念や計算の仕組みを理解させるための支援が必要です。

例えば、具体的な物を使って数を数えたり、視覚的なツールを使って数の構造を理解させたりすることが有効です。

親としては、子どもがなぜ指で数えているのか、その背景にどのような問題が隠れているのかを理解し、それに合わせた学習支援を提供することが重要です。

算数障害のサインを見逃さない!気をつけるべき行動とは

算数障害(ディスカルキュリア)は、早期に気付いて適切にサポートを行うことで、子どもの学習に大きな影響を与える可能性があります。

親が子どもの日常的な学習や行動を観察し、どのようなサインがあるかを理解することが大切です。

ここでは、算数障害の可能性がある場合に気をつけるべき具体的な行動や特徴を紹介します。

数の概念を理解するのに苦労する

算数障害の子どもたちは、数の概念を理解するのが非常に難しいことがあります。

例えば、数の大きさや関係性を把握することができず、2つの数を比較する際にどちらが大きいか分からなかったり、数が増減することが直感的に理解できなかったりします。

数を覚えるのが難しく、数字を見ただけではその大きさを頭の中でイメージすることが困難です。

例えば、「7より大きい数を教えて」と尋ねられたときに、すぐに答えられなかったり、「10から2を引くといくつか」という簡単な質問でも指を使わないと計算できない場合は、数の概念が十分に身についていない可能性があります。

こうした行動は、算数障害のサインの一つです。

基本的な計算を忘れやすい

算数障害を持つ子どもは、基本的な計算を覚えるのが苦手です。

例えば、足し算や引き算の九九を何度も練習しても、すぐに忘れてしまうことがあります。

繰り上がりや繰り下がりのある計算では特に混乱しやすく、暗算が難しいため、計算スピードが遅くなる傾向があります。

また、掛け算や割り算などの複雑な計算になると、さらに困難さが増し、計算の過程で間違いが頻発します。

例えば、子どもが何度も同じ計算問題を間違える、特定の計算を何度練習してもすぐに忘れてしまう場合、これは算数障害のサインとして考えられます。

親としては、繰り返しの間違いが続く場合、単なる勉強不足ではなく、数や計算の基礎的な理解に問題がある可能性を疑う必要があります。

数字や図形に対する苦手意識が強い

算数障害を持つ子どもたちは、数字や図形に対する苦手意識が非常に強いことがあります。

例えば、数字を見ただけで緊張したり、不安感を抱いたりする場合があります。

授業中に計算問題が出されると、焦ってしまい、集中できなくなることもあります。

図形問題では、形の違いや大きさをうまく認識できず、平面図形や立体図形の問題でつまずく場合も多くあります。

例えば、三角形や四角形などの基本的な図形を描くことができなかったり、長さや角度の概念を理解するのに苦労している場合、それは算数障害の一つのサインです。

親がこれらのサインを見逃さず、子どもがどのような部分で特に困難を感じているのかを観察することが重要です。

計算が極端に遅い、または間違いが多い

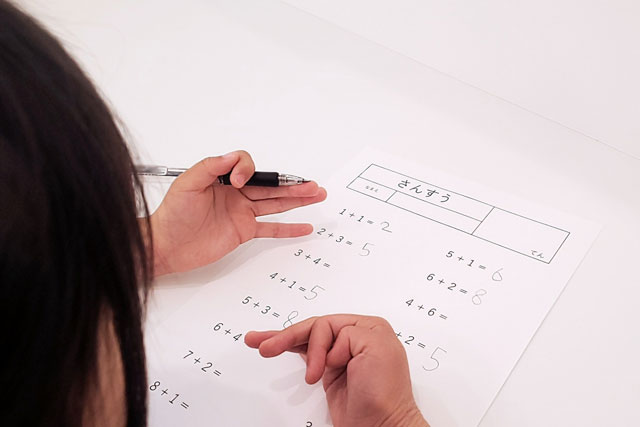

ディスカルキュリアの子どもは、計算が極端に遅くなることがあります。

これは、数の概念を視覚的にしか捉えられないため、頭の中で計算を進めることが難しいためです。

指を使って計算を補おうとすることが多いですが、それでも計算スピードが他の子どもより遅いことが特徴です。

また、計算結果が間違っていることが多く、正しい答えを導き出すのに時間がかかります。

例えば、足し算や引き算で何度も間違えてしまい、途中で答えがわからなくなってしまう場合や、時間内に計算問題を解くことができない場合、これはディスカルキュリアのサインである可能性があります。

こうした子どもたちには、計算そのものに対する不安が強くなるため、勉強に対するモチベーションも低下しやすくなります。

お金や時間の計算が難しい

算数障害の子どもは、日常生活での計算にも困難を感じることがあります。

例えば、お金の計算や時間の計算がうまくできないことがよくあります。

おつりを正確に計算できなかったり、時計を見ても何時何分かがすぐに分からなかったりする場合があります。

これは、数や数量の概念がうまく定着していないため、実生活においても算数的な考え方が困難になるからです。

例えば、時計を見て「あと何分で授業が終わるか」を計算できない場合や、お店でお金のやり取りをするときにおつりを正確に計算できない場合、それは算数障害のサインとして注意すべきです。

親は日常生活の中でこうした行動に気をつけ、子どもがどのように数や時間を理解しているかを確認することが重要です。

子ども自身が数学に対して強い不安を抱く

算数障害を持つ子どもは、数学に対して強い不安やストレスを感じることがあります。

これは、数や計算に対する苦手意識が強く、何度も間違えることが続くためです。

この不安感は、授業中や宿題の時間だけでなく、日常生活にも影響を及ぼすことがあります。

例えば、計算問題を見るとすぐに不安を感じてしまい、問題を解く前から「できない」と感じてしまうことがよくあります。

こうした行動は、算数障害の重要なサインです。

親が子どもの不安やストレスに気付き、プレッシャーをかけずにサポートすることが大切です。

「ディスカルキュリアかな?」と思ったら サポートの方法を考えていこう

子どもが算数や数学で困難を感じていると、「ディスカルキュリアかもしれない」と不安に思うことがあるかもしれません。

とはいえ、診断がなかったり、グレーゾーンにいる子どもでも適切なサポートを提供することで、大きな進展が見られることがあります。

ここでは、親ができる具体的なサポートや、子どもに合った支援方法を考えていきましょう。

まずは子どもの得意・不得意を把握しよう

最初に大切なのは、子どものどの部分でつまずいているかをよく観察することです。

ディスカルキュリアは子どもによって表れ方が異なるため、得意な部分と苦手な部分をしっかり理解することが必要です。

例えば、足し算や引き算はできるのに、掛け算や割り算でつまずくことがあるかもしれません。

また、計算問題よりも図形の問題で苦労していることもあります。

具体的には、以下のポイントを確認してみましょう。

- 簡単な計算で指を使っているか

- 数字の比較や順序がわからないことがあるか

- 図形や空間認識に関する問題でつまずいているか

これらを把握することで、どのようなサポートが必要かが見えてきます。

学習環境を整える

学習環境も重要な要素です。

ディスカルキュリアの子どもにとって、落ち着いて学習できる環境を整えることが、学習効率を上げるために役立ちます。

静かな場所や集中しやすい学習スペースを確保し、必要に応じて視覚的なツールを活用しましょう。

例えば、視覚的に数を理解しやすいように、具体物(ビーズやブロックなど)を使って計算の練習をすることが効果的です。

数字だけでなく、目に見える形で数の概念を捉えられるような学習ツールを使うことで、数の理解が深まります。

繰り返し学習を取り入れる

ディスカルキュリアの子どもにとっては、一度理解したことでもすぐに忘れてしまうことが多いため、繰り返しの学習が非常に重要です。

1日に短時間でもいいので、毎日少しずつ復習を行い、記憶の定着を図ることが効果的です。

例えば、毎日少しずつ計算問題を解いたり、ゲーム感覚で数字を使ったアクティビティを取り入れると、子どもにとって負担が少なくなり、楽しく学べるようになります。

学習のペースを子どもに合わせて、無理なく進めていくことが大切です。

サポートツールやアプリを活用しよう

現在では、ディスカルキュリアの子ども向けの学習支援ツールやアプリが多数開発されています。

これらのツールを使うことで、計算や図形問題に対する抵抗感を減らし、楽しみながら学習できる環境を提供できます。

例えば、数の概念や計算の練習を支援するアプリや、図形の認識力を高めるゲームなど、視覚的な学習を促進するツールを活用してみましょう。

これにより、子どもが自分のペースで学べる環境を作ることができます。

学校や専門家との連携を考える

家庭でのサポートに限界を感じた場合、学校や専門家と連携することも非常に有効です。

学校の先生に相談して、授業でのサポートを依頼することや、特別支援教育を受ける方法について検討するのも一つの方法です。

また、心理士や特別支援教育の専門家に相談し、専門的なアドバイスを受けることで、より適切な支援を行うことができます。

ディスカルキュリアの子どもには、専門的なサポートが必要なことも多く、早めに対応することで学習のつまずきを減らすことが可能です。

親としては、専門家との協力体制を築き、子どもの学習の進捗をしっかり見守りましょう。

子どもの努力を認め、前向きな姿勢を育てる

最後に、子どもが一生懸命取り組んでいることをしっかり認めてあげることが大切です。

ディスカルキュリアの子どもにとって、算数や数学の学習は非常に困難なものですが、その中で少しでも成果があれば、しっかり褒めてあげることで子どもの自信につながります。

例えば、以前よりも計算が少し速くなった、数字を理解するのが上手くなったと感じたら、その努力を親として認め、励ましの言葉をかけましょう。

子どもが前向きな姿勢で学び続けられるよう、サポートしていくことが長期的な成長につながります。

ディスカルキュリアかなと思った場合、まずは子どもの学習状況や行動をよく観察し、必要に応じてサポートを考えることが大切です。

家庭でできることから始め、学校や専門家と連携しながら、子どもの学びを支えていくことが重要です。

親の理解とサポートが、子どもの学習への自信を引き出し、算数への苦手意識を少しずつ克服する助けになります。

家庭でできる算数障害のサポート法!遊びを通して学ぼう

算数障害(ディスカルキュリア)の子どもにとって、学習は大きな挑戦となります。

しかし、学習のサポートは必ずしも難しいものである必要はありません。

家庭でもできる算数の支援方法として、遊びを取り入れることで、楽しく学びながら算数の基礎を少しずつ身につけることが可能です。

ここでは、子どもが算数を楽しみながら学べる具体的な方法を紹介します。

具体物を使った数の理解を深める遊び

算数障害の子どもは、数の概念や大小関係の理解が難しいことがあります。

そこで、具体物を使って視覚的に数を理解する方法が効果的です。

例えば、ビーズやレゴブロック、ボタンなど身近な物を使って数を数えたり、数を合わせたりする遊びを取り入れてみましょう。

例えば、「5つのビーズを机に置き、もう5つ追加して全部で何個になるか」を一緒に確認したり、「7つのレゴを3つずつに分けるといくつになるか」を視覚的に学ぶことができます。

こうした遊びを通して、数を「目に見える形」で捉える力が養われます。

ボードゲームやカードゲームで楽しみながら計算

ボードゲームやカードゲームを使った学習は、算数を自然に取り入れる良い方法です。

例えば、数を使ったカードゲームやサイコロを使うボードゲームを通じて、数の足し算や引き算、掛け算などの基本的な計算力を育てることができます。

例えば、トランプを使って数字の合計を競うゲームや、サイコロを振って出た数で計算をするすごろくのようなゲームを行うことで、子どもが遊び感覚で数や計算に触れることができます。

こうした遊びは、計算のスピードや正確さを楽しく向上させるのに役立ちます。

料理を通じて量や分量の概念を学ぶ

家庭でできる学習の一つとして、料理を活用するのも有効です。

料理では、材料の分量を測ったり、数を数えたり、時間を計ったりすることが必要です。

これらはすべて算数の学習と関連しています。

例えば、「200gの小麦粉を計る」「卵を3個割る」「5分間茹でる」など、実際に手を動かしながら数や量を体感することができます。

料理を通して、数や分量の概念を学ぶことで、算数の苦手意識を和らげることができるでしょう。

音楽やリズムを使って数を覚える

音楽やリズムを使った学習は、算数に対する興味を引き出す手助けになります。

数をリズミカルに唱えたり、掛け算の九九を歌に合わせて覚えたりすることで、数を記憶する楽しさを体験できます。

例えば、数を数える歌やリズムに合わせて数える練習を行うと、数を繰り返し覚えることがより楽しくなります。

また、数の順番や掛け算をリズムで覚えることで、暗記が難しい子どもでも少しずつ自信を持って数を扱えるようになります。

パズルやブロックで空間認識を育てる

算数障害の子どもは、数だけでなく図形や空間認識に苦労することが多いです。

そこで、パズルやブロックを使った遊びが効果的です。

形や大きさを組み合わせる遊びを通じて、空間認識力を養い、図形問題の解決に役立てることができます。

例えば、ジグソーパズルや立体パズルを一緒に解いたり、レゴブロックや積み木で形を作ったりすることで、図形の概念や空間的な考え方が自然と身についていきます。

こうした遊びは、図形の理解力を深めるだけでなく、子どもが楽しんで取り組める学習法でもあります。

日常生活で数を使う機会を増やす

日常生活の中で、数を意識的に取り入れることで、算数への興味を高めることができます。

例えば、買い物に行ったときにお金の計算をしてもらったり、時間を計ることで数や時間の概念を学ぶ機会を増やしたりすることができます。

例えば、「リンゴを3個買ったらいくらになるか」「あと何分で夕飯ができるか」といった質問を子どもに投げかけることで、自然と数や時間に対する理解が深まります。

日常生活の中で数を使う場面を増やすことが、算数の苦手意識を少しずつ解消する助けとなります。

家庭でできる算数障害のサポート方法は、遊びや日常生活の中に楽しく取り入れることが重要です。

数や計算に対する苦手意識を持つ子どもでも、遊びを通じて学ぶことで、楽しみながら少しずつ算数の基礎を身につけることができます。

親としては、子どもがどのような部分で苦労しているかを見極め、それに合った支援を提供しながら、子どもの成長をサポートしていきましょう。

まとめ

算数障害(ディスカルキュリア)の疑いがある場合、親としては子どもの学習状況にしっかりと目を向け、日常的にどのようなサポートができるかを考えることが重要です。

子どもがどの部分でつまずいているのかを把握し、苦手な部分を具体的に理解することで、適切なアプローチが見えてきます。

数を理解するためには、具体物や視覚的なツールを使ったサポートが効果的です。

また、遊びや日常生活の中で楽しく学べる機会を提供することで、子どもの算数に対する抵抗感を減らしていくことができます。

算数障害は、診断がなくても家庭での支援が大きな力となる場合があります。

毎日の学習において、繰り返し学習や視覚的な学習ツールを活用し、無理のないペースで取り組むことが大切です。

子どもが努力を重ねる過程で少しずつ成長していく様子を認め、前向きな姿勢を育てることが、算数に対する苦手意識を少しずつ和らげていくでしょう。

また、必要に応じて学校や専門家に相談し、外部からのサポートを受けることも選択肢の一つです。

親としてのサポートは、子どもの学習における大きなカギとなります。

特にディスカルキュリアに対しては、焦らず子どもに寄り添いながら、適切な方法を見つけていくことが大切です。

家庭でできる工夫や、学校・専門家との連携を通じて、子どもが算数に対して前向きに取り組める環境を整え、少しずつ算数に対する自信を育てていきましょう。

発達障害・グレーゾーン専門の

オンライン家庭教師のソウガク

発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。

お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。

ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。