泣き叫ぶ子どもを助ける!発達障害のある子どものための宿題ストレス対処法

「宿題」は、発達障害のない定型発達の子どもたちでも「面倒だな」「やりたくないな」と感じて積極的に進められないものかもしれませんね。

しかし、発達障害のあるお子さんや、発達障害グレーゾーンのお子さんにとっての宿題は、定型発達の子どもたちが感じるそれよりも、強い拒否感を感じて臨んでいる場合が多くあります。

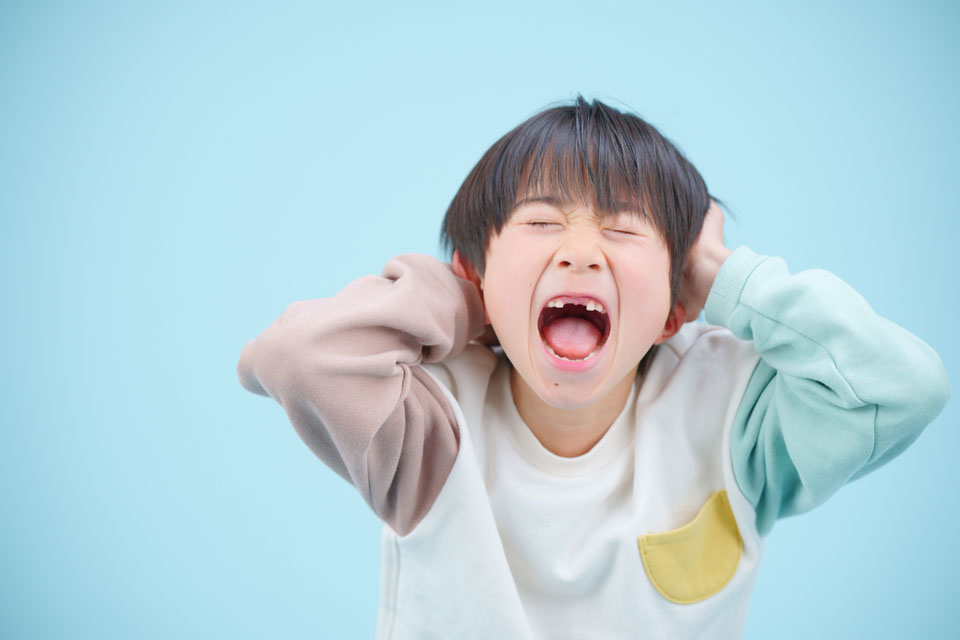

「宿題をやってね」と言われると、お子さんが泣き叫んだり、癇癪を起こしたりして、宿題に取り掛かるまでに時間が掛かったり、1枚の宿題を終わらせるのに何時間も掛かったりなんていうことが日課になっていて、子育ての大変さを感じているご家庭も多いでしょう。

子どもたちが学校から持ち帰る宿題は、家庭での学習を促す大切な手段です。

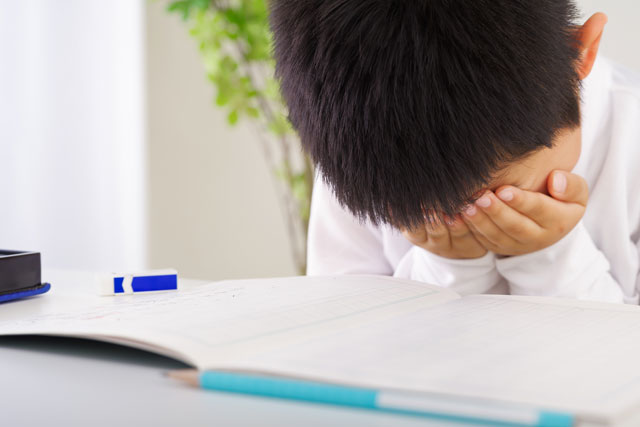

しかし、発達障害のある子どもたちにとって、この宿題が大きな壁となることがあります。

例えば、ASD ( 自閉スペクトラム症 ) のある子は、多くの課題を前にすると、どこから手をつけていいかわからずパニックになり、イライラが募ることが多くあります。

このような時に子どもへの指示が複数あると、特に困難を感じ、そのストレスから声を上げて泣いてしまうことも少なくありません。

このような状況は、発達障害を持つ子どもたちの多くが共通して直面している問題です。

宿題の時間に泣き叫びや激しい動揺を引き起こすことで、子ども自身だけでなく、家族にとっても大きなストレスに感じられることでしょう。

それでは、どうすればこれらの課題に対処し、子どもたちがより前向きに宿題に取り組めるよう支援できるのでしょうか?

この記事では、発達障害のある子どもたちが宿題を通じて直面するストレスについて考え、なぜ子どもたちがそういった宿題に対するストレスを感じるのかその原因や、具体的な対処法を解説していきます。

発達障害のあるお子さんや、発達障害グレーゾーンのお子さんたちが、少しでも前向きに宿題に取り組めるよう、そのヒントにしてみてくださいね。

発達障害・グレーゾーン専門の

オンライン家庭教師のソウガク

発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。

お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。

ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。

発達障害のある子どもたちが宿題にストレスを感じる理由

学校でも精一杯授業を頑張ってきた子どもたちが、家でもさらに宿題に取り組まないといけない。そんな子どもたちが、宿題を前にすることで、泣き叫んだり、癇癪をおこしたりして「やりたくない」と抵抗をしてくると、どのように対処をしたらいいのかわからずに困ってしまいますよね。

発達障害のある子どもたちは、なぜそこまで宿題に対して強い抵抗感を持つのでしょうか。

発達障害のある子どもが宿題を困難に感じる理由は、その発達の特性に基づいたいくつかの要因によるものだとされています。

そのいくつかの理由は、下記のとおりです。

集中力の持続が困難

発達障害、特にADHD(注意欠陥・多動性障害)を持つ子どもたちにとって、集中力の持続を続けることはとても困難なことです。

この特性により、宿題や学習にどのように影響を与えるのか見ていきましょう。

注意が散漫になる

ADHDの特性のある子どもたちは、注意を維持する能力が低下しています。

これは脳の前頭前野の機能と関連があり、その結果、周囲の刺激に対して過敏に反応しやすくなります。

例えば、勉強中に聞こえる外の音や室内の動きなど些細なことに気が散りやすいなどが挙げられます。

これにより、宿題に集中し始めるのが遅くなることが多く、宿題を始めるための最初の一歩を踏み出すのが一般的な子どもよりも時間がかかることがあります。

多動性

多動性がある子どもは静かに座っていることが困難で、常に動き回りたいという気持ちの傾向があります。これが宿題に集中することをさらに難しくしています。

これにより、宿題に取り組む中で何度も他のことに気を取られて宿題が中断され、宿題がなかなか終わらなかったり、問題の答えを間違って書いたりすることがあります。

衝動性

衝動的な行動はADHDの特徴の一つで、これにより計画的な活動や作業の順序立てが困難になります。宿題を始める前に、すぐに他の興味のある活動に飛びついてしまうことも少なくありません。

そのため、集中して取り組める時間が短くなり、長時間の勉強や複雑な問題に取り組むことが特に困難になることで、頻繁に休憩が必要となり、宿題の完了が遅れる原因となります。

上記のように、発達障害、特にADHD(注意欠陥・多動性障害)のある子どもたちは、長時間同じ作業に集中することが難しく、短い時間でも注意散漫になりがちで、その特性から宿題を最後まで終わらせることが困難になってしまいます。

自分がするべきことが理解できない

自分が具体的に今なにをするべきなのかを理解できないというのは、特にASD ( 自閉スペクトラム症 ) の特性のある子どもたちによく見られる特徴です。

この特性により、宿題や学習にどのように影響を与えるのか見ていきましょう。

抽象的な指示が理解できない

自閉スペクトラム症の子どもたちは、抽象的な指示が理解できなかったり、複数の意味を持つ比喩の言葉を文字通りに解釈したりする傾向があります。

例えば、「ちょっと手を抜いても大丈夫だよ」と伝えた内容が、「手を実際に引っ込める」の意味に解釈されるなどがその例です。

こうした特性から、宿題で出された内容で複数の解釈ができる場合、子どもたちはどのように宿題を進めればよいかを理解するのに苦労してしまいます。

このような具体的な指示のない状況に子どもたちが置かれた場合、宿題を開始する前の段階で宿題に行き詰まる原因となることがあります。

説明された内容が理解できない

発達障害のある子どもたちは、言葉の意味がわかるまでに時間がかかるため、説明された内容をすぐに理解することが困難になりがちです。

これにより、授業中の説明や指示が他の子どもたちよりも遅れて理解されることがあります。

そのため、宿題がどのぐらい難しい問題なのか、どのぐらい時間を掛ければ終わりそうなのかを把握することが困難です。

それにより、宿題をするための予測管理や適切な時間配分ができずに困難を感じることがあります。

話の文脈を理解することが難しい

話の文脈から意味をくみとることが困難であるため、宿題の目的や背景を理解するのが難しい場合があります。

これにより、宿題で行うべき具体的な作業や、それによって得られるはずの結果の把握が難しくなってしまいます。

そのため、スモールステップでの作業での取り組みができない場合、それぞれのステップを連続的にこなしたり、優先順位を考えて行動することが難しくなってきます。

こうした環境は、宿題をする計画や進め方を適切に行うことができず、途中で止まってしまう原因になることがあります。

上記のように、特にASD ( 自閉スペクトラム症 ) の特性のある子どもたちは、周囲から言われた内容や指示を文字通りに解釈しすぎることがあり、抽象的な考え方やいくつもの作業を一度にこなさないとできない宿題をする場合、それらを理解することに苦労を感じてしまいます。

社会的コミュニケーションを困難に感じる

社会的コミュニケーションの障害は、特にASD ( 自閉スペクトラム症 ) の特性のある子どもたちに多く見られる特徴で、対人関係を築くことや、対人関係の継続、周囲とのコミュニケーションの取り方などに影響を及ぼしがちです。

この特性により、宿題や学習にどのように影響を与えるのか見ていきましょう。

ジェスチャーなど言葉以外でのコミュニケーションの理解が難しい

ASDの子どもは、表情、身振り、アイコンタクト、声のトーンなど、言葉以外でのやりとりで何を伝えたいのかを読み取ることを難しく感じます。

これにより、周囲の人たちの感情や意図を理解するのが困難になります。

そのため、学校の授業などで求められることのあるグループでの作業や協力が必要な活動において、発達障害のある子どもたちはそれに協調して、効果的に作業に参加することが困難な場合があります。

これは、一般的な社会的コミュニケーションの解釈や、適切な対人関係の構築が難しいことがその理由です。

冗談などの会話のやりとりが難しい

発達障害のある子どもたちは、冗談や比喩、暗黙の了解が必要な会話を理解することを困難に感じる場合があります。

これは、発達障害のある子どもたちが言葉を文字通りに受け取る傾向があるためです。

そのため、先生や他の子どもたちからの指示やフィードバックが、誤解されて解釈されることがあります。

これにより、課題の目的や要求されている内容を正確に把握するのが難しくなることがあります。

空気が読めない

発達障害のある子どもたちは、周囲との適切な社会的距離の保ち方や、交流のタイミングを見極めることを難しく感じることがあります。また、自分の感情を適切に表現することや、他人の感情に対する反応も難しい場合があります。

そのため、先生やクラスメートの感情的な反応を理解するのが難しく、これがさらにコミュニケーションの障壁を生じさせることがあります。

こうした感情的な反応が宿題への理解や進行に必要な場合、これが理解できていないことで適切な宿題の進行が困難になる恐れがあります。

上記のように、その場の空気が読めずに社会的なコミュニケーションが困難になる場合、グループでの課題や他の人との協力が求められる宿題では、特に困難を感じることがあります。

感覚過敏による影響

感覚過敏は、特にASD ( 自閉スペクトラム症 ) や、ADHD(注意欠陥・多動性障害)の特性のある子どもたちに多く見られる特徴で、通常の感覚が周囲の人たちよりも過剰に感じられる状態です。

この特性により、宿題や学習にどのように影響を与えるのか見ていきましょう。

学校や自宅での感覚過敏の影響

ASD の子どもたちは、脳での感覚情報を処理する方法が他の人たちと異なるため、普通の環境音や光、触感が耐え難いほど強く感じられます。

例えば、蛍光灯のちらつきや教室での雑音が他の子どもたちよりも遥かに気になることがあります。

それにより、教室や自宅での学習環境において、強い光や特定の音が気になり過ぎることで、本来の学習に集中できなくなります。

これは宿題の進行にも悪影響を及ぼし、宿題への理解や終了に必要な時間が増える原因となります。

多様な感覚過敏による影響

感覚過敏には、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚など、多くの種類があります。

子どもによっては複数の感覚過敏を同時に持つ子どももおり、日常生活の多くの側面で不快感やストレスを感じることがあります。

こうした感覚的な不快感が原因で、不安やイライラが高まり、これが行動問題に繋がることもあります。

そのため感覚過敏による不快感を避けるために、その環境から逃れようとする行動をとることがあり、学習の機会が失われることがあります。

上記のように感覚過敏のある子どもたちは、視覚や聴覚の過敏さから通常の学習環境にいることに困難を感じるため、授業内容が理解できずに宿題に集中することがさらに困難になることがあります。

ルーティンへの変更に対応できない

特に、ASD ( 自閉スペクトラム症 ) を持つ子どもたちにとって、ルーティンの変更は大きなストレスの原因となる場合があります。

ルーティンはこれから起こることへの予測や安定感を得ることができるため、これが変更されると不安や混乱が生じやすくなります。

この特性により、宿題や学習にどのように影響を与えるのか見ていきましょう。

何が起こるかわからない状態に不安を感じる

ASDの子どもたちは、日常生活で何が起こるか分かってる状態にいることに安心する傾向があります。

そのため、予期しない変更が生じると、子どもたちは次に何が起こるのか、そのあと何をすべきかわからなくなるため、不安や恐怖を感じることがあります。

こうした理由から、学校の日程や教室の変更など、予期しないスケジュールの変更は、学習内容に対する集中力を低下させ、学習の継続が困難になることがあります。

これによって、宿題の進行に支障をきたし、問題の解答を導くために必要な行動に直接的な影響を与える可能性があります。

問題的行動が増える

ASDの子どもたちは、新しいルーティンや環境に適応するのに時間がかかるため、小さな変更でも大きな障害と感じることがあります。

ルーティンが変わることでストレスを感じ、イライラや怒りといった問題行動を引き起こすこともあるため、教室内での適応や他の生徒との関係が悪化することがあります。

上記のように、発達障害のある子どもたちは日常のルーティンや予測可能なスケジュールに依存する場合が多く、突然の変更や新しい種類の宿題などをすることはストレスを引き起こす原因になる場合があります。

以上のように、発達障害のある子どもたちが宿題にストレスを感じる理由は「集中力の持続が困難」「自分がするべきことが理解できない」「言葉以外でのコミュニケーションの理解が難しい」「感覚過敏による影響」「ルーティンへの変更に対応できない」などさまざまです。

これらの要因が複合的に組み合わさることで、発達障害のある子どもたちは宿題を前に大きなストレスを感じることがあり、その結果、泣き叫ぶ、癇癪を起こすなどの行動に出ることがあります。

そのため、発達障害のある子どもたちが宿題に取り組むためには、子どもたちの特性にあわせた支援が必要となります。

発達障害のある子どもたちが宿題に取り組む際の親のサポート方法

発達障害のある子どもたちが宿題をストレスに感じてしまう理由をいくつか見てきましたが、その大きな理由の一つに「何をすればいいのかわからずに、宿題に取り組むのが難しい」ことがあります。

そのため発達障害のある子どもたちには「何をするべきなのかが理解できるような具体的な支援」が必要になってきます。

子どもがどんなことに困っているのか、何を悩んでいるのかを親御さんたちがキャッチして、子どもが感じている不安を理解し、宿題への取り組みをサポートしてあげましょう。

具体的な指示と宿題への取り組み方

発達障害のある子どもたち、特に抽象的な指示に対応するのが難しい子どもたちには、具体的でわかりやすい指示をすることが重要です。

例えば、宿題で何をするのかが理解できていない場合、宿題をするための具体的な手順や、宿題で出された問題でどんな結果や答えが求められているかを明確に説明してあげるようにします。

スモールステップで宿題を進める

発達障害のある子どもたちが宿題をする際に、与えられた宿題を周囲のサポートなしで自分自身の力で進めていくことには困難が生じるため、周囲の人たちが宿題で何をするべかをいくつかのステップに分けてあげて、一つずつ指示を出す方法が効果的です。

<声掛けの例 >

- 「これはトマトとキュウリの合計をたし算で計算する問題だよ」

- 「問題文を読んで、トマトの数とキュウリの数がいくつあるか書いてみよう」

- 「トマトとキュウリの数字を足したらいくつになるかな」

- 「答えがわかったら、ここに答えを書いてね」

視覚的なサポートを実施する

目で見て分かりやすい支援は、特に発達障害のある子どもたちにとって、学習の理解を助けるための重要なツールとなります。

宿題の内容を簡単な絵や図に描いたり、問題を解く順序を図式化して説明することで、子どもたちが具体的なイメージを持ちやすくなり、宿題に取り組むモチベーションを向上させることができます。

また、宿題を開始してから終わるまでのステップを書いたチェック表を作成してあげることも有効です。

これにより、子どもたちは宿題の進行を可視化することができるため、宿題に対する安心感に繋がります。

出題された問題の答えを導くためのサポート

例えば、問題に「教科書を読んで〇〇について説明しましょう」という抜き出し問題があったとします。

子どもは「教科書を読む」ことは理解できても、教科書には「〇〇について説明しましょう」という文言がないために、教科書から抜き出して答えを書くことができないと思ってパニックになることがあります。

このような場合、親御さんは子どもが正しいページを見ていることが確認できたら、まずはその努力を認めてあげましょう。

これにより、子どもは自分の取り組みが間違っていないという確信を持つことができます。

そして、親は子どもがどんな考えを持っているのか口頭で確認し、子どもの答えを聞くようにします。

これにより、子どもは自分の考えを頭の中で整理することができるようになります。

そのあと、子どもが考えていることと同じ意味が書かれていることを教科書から見つけるように促すことで、答えが見つけやすくなることがあります。

理解しやすい正確な言葉を使って説明する

「宿題をやってね」や「その問題を解いておいてね」などの曖昧な言葉や比喩を避け、具体的で何をすればいいのかわかりやすいような明確な言葉を選んで宿題の説明を進めるようにします。

これにより、子どもが宿題の内容を正確に理解し、誤解を防ぐことができます。

<声掛けの例 >

「今日の宿題は国語の教科書の本読みだよ。17ページと18ページを一緒に読んでみよう」

宿題の取り組みを小分けにする

例えば、「算数ドリルの35ページが宿題」で、計算問題が10問書かれていたとします。

宿題をするとき、この10問を一度にまとめて解いてしまうようにすると、先が長く気持ちも疲れてしまうため「3問終わったら休憩」「10分経ったら休憩」などというように宿題をするステップを細かく分けて取り組むように促します。

このように取り組む作業を細分化して、達成可能なステップごとに一つひとつ成功体験を積み重ねることで、すべての宿題に取り組むモチベーションを高めるようにします。

以上のように、親が子どもの宿題について何をすべきか具体的な指示を出したり、視覚的なサポートをしたり、宿題を細分化したりすることは、子どもの宿題への取り組みのモチベーション向上に繋がり、宿題を落ち着いて取り組むためのきっかけにもなります。

お子さんの特性によっても有効な声掛けの仕方は変わってくるかもしれませんが、こうした親の支援が子どもの宿題の取り組みに有効に働くようになることでしょう。

宿題をする環境を整える

「具体的な指示と宿題への取り組み方」のサポート以外にも、親御さんたちが支援できるサポートの方法の一つが「宿題をする環境を整える」ことです。

宿題を始める前に、まずは勉強机の上を整理しましょう。

おもちゃやゲーム機、漫画など宿題に必要のないものは机の上に置かないようにして、親御さんが机の上を綺麗に片づけてあげるようにします。

不必要なものを机から取り除くことで、宿題をする時に注意が散漫になるのを防ぎ、集中して取り組むことができるようになります。

宿題をする時には、宿題で使う教科書、ノート、筆記用具だけを机の上に置き、それ以外の物は他の場所に移動させるようにします。

また、宿題を始める前に必要なすべてのものが手元にあるかを確認することも大切です。

これにより、勉強中に物を取りに行く必要がなくなり、一度座ったら最後まで集中して作業を進めることができます。

さらに、可能であれば、窓からの直接的な光が目に入らないようにし、適度な自然光が入る位置に机を置くと良いでしょう。

これにより、自然な環境の中でリラックスして宿題に取り組むことができます。

このように、宿題をするための環境を整えることは、子どもが勉強に対して集中力を保ちやすくするための重要なステップです。

机の上を整理整頓するだけでなく、勉強に最適な物理的な環境を作ることで、子どもの学習効果を最大限に引き出すことができます。

宿題を褒めて子どものやる気を高める

宿題をする時は、細かなステップで子どもができたことに対して褒めてあげるようにしましょう。

また、目で見える形の称賛も効果的なため、1ページ終わるごとにシールを貼るなどしてモチベーションを高めてあげるといいでしょう。

こうして、子どもが宿題に取り組んだり、小さな成果を達成したりした際に、積極的に褒めることで、子どもがまた頑張りたいと思う次へのモチベーションを支えるようになります。

スモールステップの目標設定と進捗の可視化

子どもが宿題に取り組む前に、一緒にその日の宿題の目標を設定するようにします。

例えば、算数の問題を5問解く、漢字を3個覚えるなど、明確な目標を設けるようにします。

目標に達したら、視覚的に分かりやすいよう進捗表にシールを貼るなどして、子どもが自分の成果を認識できるようにします。

具体的な成果に注目して褒める

もし、子どもが解いた答えが間違っていても、間違っていることは指摘せずに「ここはひき算で解くってよくわかったね。すごいよ」などと言って、できていることを見つけて褒めてあげるようにしましょう。

何がうまくできたのかを明確に伝え、その努力を称賛することで、できていることの成功体験が脳に記憶されるようになり、子どものモチベーションを上げることに繋がっていきます。

励ましを続ける

時には苦手な問題に挑戦して挫折しそうになることがあるかもしれませんが、宿題を試みたこと自体を褒めて、挑戦する気持ちを持ち続けるよう励ますようにします。

「この問題は難しかったけど、最後まであきらめなかったね。とても立派だよ。次もこの調子で頑張ろう!」

こういった言葉は、子どもの学習に対する前向きな姿勢を育てることができ、子どもにとっての達成感を具体化し、継続的なモチベーションの源となります。

まとめ

今回は、宿題に拒否感を持っている発達障害のある子どものための宿題ストレス対処法として、子どもたちが宿題にストレスを感じる理由や、宿題に取り組む際の親のサポート方法などを紹介しました。

発達障害のある子どもが宿題で直面する困難はさまざまですが、適切な支援と理解ある対応があれば、こうした困難を乗り越えることができます。

教育は一方通行ではなく、子どもとの対話を通じることで適切な方法を見つけることができます。

家族、担任の先生、専門家、必要があれば家庭教師などと相談し、一人ひとりのニーズに合わせた教育アプローチを提供することで、すべての子どもが自分の可能性を最大限に発揮できる環境を作ってあげることができるようになります。

発達障害のあるお子さんの宿題のサポートは細かな対応が必要になりますが、親御さんからの適切なサポートによってお子さんの能力を伸ばしてあげてくださいね。

発達障害・グレーゾーン専門の

オンライン家庭教師のソウガク

発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。

お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。

ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。