算数障害(ディスカルキュリア)の特性のある子どもたちへの支援の方法とは?

小学生になると、算数は主要教科の一つとして1年生から学びます。

算数を学ぶことは、子どもが日常で生活していく上や、将来社会生活を送っていく上で、とても重要です。

しかし、算数障害(ディスカルキュリア)の特性を持つ子どもたちにとっては、算数の計算や数の概念を理解することが、まるで難しい迷路に迷い込んだかのように感じることがあります。

算数障害(ディスカルキュリア)の特性を持つ子どもたちは、定型発達の子どもたちがすぐに答えられる「5+3」のような簡単な足し算でも、時間がかかったり、混乱したりすることがあります。

このような障害は、数字や計算の理解に困難をきたし、学習全体に影響を及ぼすことがあります。

この記事では、算数障害のある子どもたちにどのように寄り添い、支援していけばよいのかを、具体的な例を交えながら紹介していきます。

発達障害・グレーゾーン専門の

オンライン家庭教師のソウガク

発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。

お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。

ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。

算数障害(ディスカルキュリア)の特性とは

算数障害(ディスカルキュリア)は発達障害の中でも、学習障害 (LD) の一つに分類されています。

| ※学習障害は、現在、「SLD(限局性学習症)」と名称に変更されていますが、この記事では、一般的に広く使われる「学習障害 (LD) 」という名称で記載しています。 |

学習障害(LD) は、読字障害(ディスレクシア)、書字障害(ディスグラフィア)、算数障害(ディスカルキュリア)に分けられており、算数障害(ディスカルキュリア)は、数学的能力の発達が困難な状態を指します。

算数障害の特徴や特性には、主に以下のようなことが挙げられます。

数字の認識や表記が困難

- 数字の認識を間違えることがあります。

例えば「6」と「9」を間違えたり、数字の書き順や形が不正確になったりなどが挙げられます。

- 数字の並び替えが難しいため、複数桁の数を扱うときに順序を間違えやすくなってしまいます

基本的な数の概念の理解が乏しい

- 足し算や引き算などの基本的な算数の計算が直感的に理解できないことが多く、具体的な物や図を使っても理解が難しい場合があります。

- 数の概念(例:数直線上の位置、数のグループ分け)がはっきりしないため、具体的な例を用いても理解が進まないことがあります。

計算速度が遅く、間違いも多くなりがち

- 計算をするスピードが遅く、同年齢の子どもたちに比べて明らかに時間がかかることがあります。

- 計算間違いが多く、繰り返し同じ計算をしても一貫性がなく、毎回結果が異なることもあります。

数字にまつわる記憶が困難

- 数学的な手順やルール(例:九九表や計算の順序)を記憶することが困難な場合が多くあります。

- 新しい計算方法などを学習する際に、以前に学習した内容を思い出すことが困難で、計算の応用が難しいなどがあります。

分数などの複雑な数学の概念に対応するのが難しい

- 分数や割合などのより複雑な数学的概念に対して理解が難しい場合が多くあります。

- 数学的な問題解決や推論が要求される場合、複数のステップや概念を組み合わせることが困難です。

空間的な理解と方向感覚に対応することが難しい

- 幾何学的図形の特性や空間内の位置関係を理解するのが難しい場合が多くあります。

- 方向感覚が乏しく、地図の読み解きや物理的な空間での方向を指示することが困難です。

以上が、算数障害(ディスカルキュリア)の主な特性です。

算数障害(ディスカルキュリア)の特性からくる症状

算数障害の特性を持つ子どもたちは、数学的能力に困難が生じていますが、具体的にはどんな症状が見られるのでしょうか。

以下は、算数障害の特性を持つ子どもたちに起こりやすい症状です。

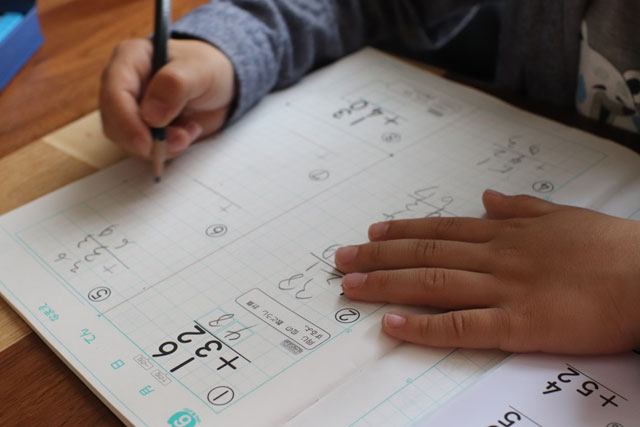

計算の誤りが多く、遅い

簡単な足し算と引き算での頻繁な間違い

基本的な足し算や引き算を間違えたり、すぐに答えを計算することができなかったりします。

例えば、単純な「7 + 5」や「10 – 3」のような計算に時間がかかったり、間違えたりすることが多いなどが挙げられます。

単純な数の数え間違い

10までの数を数えたり、例えば5の倍数で数える(5、10、 15……)などの繰り返し数える作業が苦手です。

数の基本概念がわかりにくい

数の大小関係が理解できない

どの数が大きいか小さいかの比較が困難な場合があります。

例えば、「8は5より大きい」という概念を理解することができないなどが挙げられます。

数の合わせ方や分け方が理解しにくい

例えば、「10は5と5でできている」というような数を合わせたり分けたりなどの概念が理解しにくいなどが挙げられます。

基本的な計算技能が不足している

掛け算と割り算での計算ミスが多い

九九の暗記が難しかったり、単純な掛け算や割り算の計算で誤りが生じやすかったりします。

計算手順の順序が守れない

計算問題で、どの計算を先にやるかが分からずに計算ミスを起こすことがあります。

例えば、計算式に括弧があることを無視して計算してしまい、計算ミスをしてしまうなどです。

数学的な考え方が苦手

問題の要求を理解できない

算数の問題文を読んで、何を求められているのか理解するのが難しい場合があります。

また、解答を考える過程で論理的なつながりを見つけるのも困難です。

問題の要求を理解できない

算数の問題文を読んで、何を求められているのか理解するのが難しい場合があります。

また、解答を考える過程で論理的なつながりを見つけるのも困難です。

異なる単位の変換ができない

時間、重さ、長さなどの異なる単位間の変換が理解しにくい場合があります。

例えば、「60分は1時間」という変換を理解するのが難しいなどです。

複雑な数学的概念への適応が困難

分数と割合の理解が難しい

分数や割合などの数学的概念を理解するのが特に困難です。

例えば、ピザを4等分した場合の1切れが全体のどの部分に当たるかを理解するのが難しいなどが挙げられます。

数学的問題解決や推論が難しい

数学的な問題解決や複数の概念を組み合わせた推論を行う際に困難を感じます。

例えば、問題を解くために必要な複数のステップを順番に考えることができない場合がなどが挙げられます。

空間的な理解と方向感覚に対応することが難しい

幾何学的図形の特性が理解しにくい

幾何学的図形の特性や空間内の位置関係を理解するのが難しいことがあります。

例えば、異なる図形をからその特性を判断して説明することが難しいなどです。

地図の読み解きや方向指示が難しい

方向感覚が乏しく、地図の読み解きや物理的な空間での方向を指示することが困難な場合があります。

例えば、地図を見て目的地までのルートを見つけることができないなどが挙げられます。

上記は、算数障害(ディスカルキュリア)の特性を持つ子どもたちに一般的に起こりやすい症状ですが、実際に起こる症状には個人差があります。

そのため、個々の特性に応じて適切な対応をとることが求められます。

算数障害(ディスカルキュリア)特性のある子どもたちの特性に応じた学習支援の方法

算数障害のある子どもたちには、どんな学習支援の方法が有効なのでしょうか。

算数障害からくる症状を克服するための、具体的な対応策の例をご紹介いたします。

計算の誤りが多く、遅い場合

<対応策>

お子さんが自分のペースで学習ができるよう、十分な時間をとって算数の学習ができるように配慮しましょう。

そのためには、一つ一つの計算ステップを明確にし、子どもたちが自分のペース配分で計算を行えるようにサポートします。

また、数字カードや計算アプリを利用するなど、楽しみながら繰り返し練習できる環境を用意することも有効です。

<具体例>

例えば「7 + 5」の計算をする際、数字カードを使って各数字を視覚的に確認できるようにし、実際にカードを並べて計算するようにしていきます。

これにより、抽象的な数字が具体的なイメージとして認識されやすくなります。

数の基本概念がわかりにくい場合

<対応策>

数の概念を教える際には、おはじきやブロックなどを使用し、視覚的な学習を取り入れます。

また、数直線を利用して数の位置を示すことで、数の大小関係を理解しやすくします。

<具体例>

「8は5より大きい」と教える際、数直線上に実際にマークをつけて「8」と「5」の位置関係を示します。

また、8個のブロックと5個のブロックを並べて比較させることで、視覚的に大小を理解できるようにします。

基本的な計算技能が不足している場合

<対応策>

掛け算や割り算など、基本的な計算スキルの向上には、音楽やリズムなどを利用した暗記法を取り入れると効果的です。

また、計算の基本ルールを繰り返し教え、ゲームやパズルを通じて学習することも有効です。

<具体例>

九九の暗記には、歌やリズムを使って教えることで記憶に残りやすくなります。

例えば、YouTubeなどで紹介されている「九九の歌」のリズムに合わせて「3×3は9」と繰り返し歌うことで、楽しみながら学ぶことができます。

数学的な考え方が苦手な場合

<対応策>

問題解決スキルを高めるためには、実生活の状況を取り入れた問題を例に挙げ、それを解くための方法を大人と一緒に考えるようにします。

また、具体的な例を示して、問題の背景を理解できるようにすることも重要です。

<具体例>

「スーパーマーケットでリンゴを10個買うときの合計金額を計算しましょう」という問題を出し、リンゴの値段を一緒に計算しながら、足し算の必要性やその計算工程を理解できるようにします。

分数などの複雑な数学の概念に対応するのが難しい場合

<対応策>

分数や割合などの概念を教える際には、視覚的な教材と日常生活での例を組み合わせて対応するようにするようにします。

また、各ステップを小さく分解し、それぞれのステップで細かく確認することで、複雑な問題を理解しやすくします。

<具体例>

分数を教える際には、ピザやケーキを実際に切って示し、「1/4」とは何かを具体的に見せるようにします。

また、割合を教える際には、100個のおはじきを使って「25%」が何を意味するのかを物理的に示していきます。

また、問題を解く際には、問題文を大人と一緒に読み、何が求められているのかを共に解釈し、計算の各ステップをホワイトボードや紙に書いていくことで、子どもが各段階を視覚的に確認できるようにします。

空間的な理解と方向感覚の問題がある場合

<対応策>

幾何学的図形や空間関係を学ぶ際には、立体モデルや図形を使用して教えるようにします。

地図の読み解きや方向感覚の練習には、地図と自分のいる場所が一致していることが確認できるようにゲームをすると効果的です。

<具体例>

幾何学的図形を学ぶ際には、異なる形のブロックや3Dモデルを使用し、各図形を手に取ってもらい形の特性を説明するといいでしょう。

地図の読み解きのスキルを教えるためには、教室や学校の地図を使って、子どもにスタート地点からゴール地点までのルートを考えるよう指示をします。

さらに、実際に学校の敷地内で宝探しゲームを行い、実際の空間での方向を見つけるようにすることで、理論と実践のギャップを埋めていきます。

以上のような対応策を用いることで、算数障害(ディスカルキュリア)を持つ子どもたちが今まで以上に計算や数字に対する概念を理解しやすくなります。

算数障害(ディスカルキュリア)のある子どもたちに対する親のサポート方法

算数障害(ディスカルキュリア)のある子どもたちを支援するために、親御さんが行うことができる具体的なサポート方法をいくつかご紹介します。

これらの方法は、家庭での学習をサポートし、子どもが数学的概念をよりよく理解し、自信を持って学べるようにすることを目指しています。

日常生活に絡めて算数の学習をする

<具体例>

買い物をするときに、子どもに購入する商品の数を数えてもらったり、おつりを計算するように促したりするなど、日常の中で算数を使う機会を増やします。

例えば、スーパーマーケットで果物を買う際に、「リンゴが1袋に5個入っていて、2袋必要だったら全部で何個のリンゴを買うことになるかな?」といった問題を出してみます。

視覚支援ツールの使用

<具体例>

数の概念や計算を視覚的に理解しやすくするために、数直線や図形、色別のおはじきやブロックを使うようにします。

例えば食事の準備で分数を教える場合なら、実際にピザやケーキを切って「1/4」や「1/2」がどういう意味かを示しながら教えることができます。

オンラインツールの活用

<具体例>

無料の数学学習アプリやオンラインプログラムを利用して、楽しく学べるようにします。

特に、ゲーム形式のアプリは、計算練習や数の概念の学習に役立ちます。

反復学習と復習

<具体例>

子どもが学校で習った内容を家でも何度も練習することで、理解を深め、記憶に定着させることができます。

親御さんから食事の時間などにその日に学んだことについて話を聞くこともおすすめです。

また、日常生活の中で学習内容を実践することも効果的です。

例えば、料理の際に使用する材料の量を計るときに分数を用いて説明するなど、日常的な行動を通じて学んだことを再確認し、自然に学んで身につけていけるような方法をとるとよいでしょう。

前向きな気持ち慣れるような意見を伝える

<具体例>

正解だけでなく、子どもが行った学習の努力も認めて積極的に褒めるようにします。

計算問題に取り組む際には、答えが間違っていても考え方を褒め、正しい解答に近づけるよう具体的なアドバイスをするようにします。

例えば、「この部分はとても良かったね!ここからどう進めば完璧になるか一緒に考えてみようか」と声をかけることで、子どもの自信を育てます。

これらのサポート方法は、算数障害のある子どもたちの算数に対する不安を減らし、楽しみながら学ぶことを助けるためのものです。

これらの方法を通じて、親御さんたちがお子さんの学習をサポートすることで、日常生活の中で自然に数学的思考を取り入れることができるようになります。

もしご自宅で親御さんからのサポートが難しい場合は、学習障害のある子どもたちを専門とした家庭教師などに相談して、子どもたちの教育のサポートをしていけるような環境を整えていくのもいいでしょう。

まとめ

算数障害(ディスカルキュリア)を持つ子どもたちへの理解と支援は、子どもたちが学び、成長する上で非常に重要です。

この記事を通じて紹介された具体的な支援方法や日常生活でのアプローチは、子どもたちが数学の概念をよりよく理解し、自信を持って前に進むための手段となります。

これらの内容を参考にするることで、一人ひとりの子どもが直面する課題に対応し、その可能性を最大限に引き出す手助けをしていけることでしょう。

算数が得意でない子どもたちも、適切なサポートと環境が整えば、学びの楽しさを見つけ出し、数学的な思考力を育てることができるようになります。

発達障害・グレーゾーン専門の

オンライン家庭教師のソウガク

発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。

お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。

ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。