発達障害のある子のための夏休み宿題攻略法|読書感想文・自由研究の進め方のコツも紹介

発達障害のある子どもにとって、夏休みの宿題は楽しい時間の一方で大きな負担になることがあります。

保護者もサポートの仕方に悩むことが少なくありません。

しかし、適切な方法とサポートがあれば、発達障害の特性を理解しながら宿題を着実に進めることができます。

この記事では、発達障害のある子ども達が活用できる具体的な夏休みの宿題攻略法をご紹介します。

発達障害・グレーゾーン専門の

オンライン家庭教師のソウガク

発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。

お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。

ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。

目次

発達障害のある子が夏休みの宿題でつまずく理由

計画立ての難しさ

発達障害のある子どもは、長期間にわたる計画を立てることに困難を感じることが多くあります。

夏休みという長い期間を見通して、いつ何をどのくらい進めるかを考えることは、定型発達の子どもには自然にできることでも、発達障害の子どもには大きな負担となります。

特に注意欠如・多動性障害(ADHD)の特性がある子どもは、将来を見通すことが苦手で、今日やるべきことと来週やるべきことの区別がつきにくいことがあります。

また、自閉症スペクトラム障害(ASD)の特性がある子どもは、変化に対応することが難しく、いつもの学校生活とは異なる夏休みのリズムに戸惑ってしまうことがあります。

さらに、宿題全体の量を把握することも困難で、どこから手をつけてよいかわからず、結果として何もできずに時間だけが過ぎてしまうことも珍しくありません。

このような困難は、子ども自身の努力不足ではなく、脳の特性によるものであることを理解することが大切です。

取りかかりのハードルの高さ

発達障害のある子どもにとって、宿題に取りかかること自体が大きなハードルとなることがあります。

何から始めればよいかわからない、教材を準備するだけで疲れてしまう、集中できる環境を整えることが難しいなど、さまざまな要因が重なって取りかかりが遅れてしまいます。

実行機能に困難がある子どもは、複数のことを同時に考えて行動することが苦手です。

例えば、読書感想文を書くためには、本を選び、読み、感想を考え、文章にまとめるという複数の段階があります。

これらの段階を同時に意識しながら進めることは、発達障害の子どもには非常に困難な作業となります。

また、感覚過敏や注意散漫の特性がある子どもは、周囲の音や光、匂いなどに敏感で、集中できる環境を整えることが難しい場合があります。

このような環境的な要因も、宿題への取りかかりを妨げる大きな要因となります。

文章課題・自由課題の負担感の大きさ

読書感想文や自由研究のような、答えが決まっていない課題は、発達障害のある子どもにとって特に困難です。

定型発達の子どもが自然に行っている「何を書けばよいか考える」「自分の考えをまとめる」「文章として表現する」といった一連の作業が、発達障害の子どもには大きな負担となります。

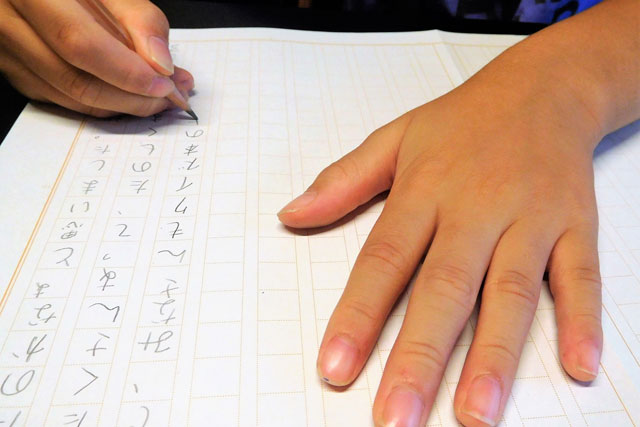

書字障害や読み書きの困難がある子どもは、文字を書くこと自体に多大なエネルギーを使います。

そのため、内容を考える前に文字を書くことで疲れてしまい、本来の課題である「感想を述べる」「研究をまとめる」という部分に力を注げなくなってしまいます。

自由研究においても、テーマを決める、調べ方を考える、結果をまとめるという一連の流れを自分で組み立てることは、実行機能に困難がある子どもには非常に高度な作業です。

正解のない課題に対する不安も大きく、「間違っているのではないか」という心配から手が止まってしまうことも多くあります。

宿題全体を進めやすくする計画の立て方

宿題の見える化

発達障害のある子どもにとって最も重要なのは、宿題全体を視覚的に把握できるようにすることです。

多くの定型発達の子どもは頭の中で宿題の内容や量を整理できますが、発達障害の子どもは情報を視覚化することで見通しを持ちやすくなります。

まず、夏休みの宿題をすべて書き出し、一覧表にまとめましょう。

ドリル、読書感想文、自由研究、絵画、習字など、種類ごとに分けて書き出します。

このとき、それぞれの宿題について「どのくらいの時間がかかりそうか」「いつまでに終わらせる必要があるか」も一緒に書いておくと効果的です。

大きな模造紙や壁に貼れるホワイトボードを使って、宿題の一覧を作ることをお勧めします。

子どもが常に見えるところに置くことで、今何をやっているのか、次に何をすればよいのかを確認しやすくなります。

また、終わった宿題にはシールを貼ったり、色を塗ったりして達成感を視覚的に感じられる工夫も大切です。

種類ごとの仕分けと量の把握

宿題を種類ごとに分けることで、取り組む順番や方法を決めやすくなります。

大きく分けると、「毎日少しずつ進める宿題」「時間をかけてじっくり取り組む宿題」「短時間で終わらせられる宿題」の3つに分類できます。

毎日少しずつ進める宿題には、計算ドリル、漢字練習、英語の学習帳などがあります。

これらは毎日決まった量を続けることで負担を分散できます。

一方、読書感想文や自由研究は時間をかけてじっくり取り組む必要があり、早めに着手することが重要です。

絵画や工作のような創作活動、短い作文などは比較的短時間で終わらせることができるため、他の宿題の合間に取り組むとよいでしょう。

このように種類ごとに分けることで、子どもは今日何をすればよいかを明確に理解でき、混乱を避けることができます。

取りかかる順番の工夫

発達障害のある子どもは、難しい課題から始めると挫折感を感じやすいため、取りかかる順番を工夫することが大切です。

基本的には「簡単なものから難しいものへ」「短時間で終わるものから時間のかかるものへ」という順番で進めることをお勧めします。

ただし、子どもの特性によっては「好きなことから始める」方が効果的な場合もあります。

特に自閉症スペクトラム障害の特性がある子どもは、興味のある分野については高い集中力を発揮することができるため、その特性を活かして宿題を進めることができます。

また、一日の中でも子どもの集中力が高い時間帯を見極めて、その時間に難しい課題に取り組むという方法も効果的です。

朝の時間帯は比較的集中しやすい子どもが多いため、読書や計算などの集中を要する課題を朝に配置し、午後は手先を使う作業や軽い復習にあてるという工夫ができます。

一日の宿題スケジュール作り

短時間で集中する時間の区切り方

注意散漫になりやすい特性がある子どもには、時間を細かく区切って取り組む方法が効果的です。

一度に長時間集中することは困難でも、10分から15分程度の短い時間であれば集中を保つことができる場合が多くあります。

具体的には、10分間計算ドリルに取り組んだら5分休憩、次に15分間漢字練習をしたら5分休憩、というように短いサイクルを繰り返します。

休憩時間には体を動かしたり、好きなことをしたりして気分転換を図ることが大切です。

時間を測るためにタイマーを活用し、残り時間が視覚的にわかるものを使うとより効果的です。

砂時計やデジタルタイマーなど、子どもが理解しやすいものを選びましょう。

また、「あと5分で終わりだよ」という声かけも、見通しを持って取り組むために有効です。

達成感を見える化するチェック表の作り方

発達障害のある子どもは、達成感を感じることが学習を続ける大きな原動力となります。

そのため、小さな目標を設定し、それを達成するたびにチェックできる表を作ることが重要です。

チェック表には、

「計算ドリル1ページ終了」

「漢字10文字練習完了」

「本を10ページ読む」

など、具体的で達成しやすい目標を設定します。

目標を達成したらシールを貼ったり、色を塗ったりして、視覚的に進歩がわかるようにしましょう。

また、一週間や一ヶ月といった期間でのまとめの目標も設定し、それを達成した時にはちょっとしたご褒美を用意することも効果的です。

ご褒美は物質的なものでなくても、好きな活動をする時間を増やしたり、家族と一緒に特別な時間を過ごしたりすることでも十分です。

読書感想文の進め方

本選びのポイント

文字数・内容の負担を考慮する

読書感想文の進め方は、まずは適切な本選びから始まります。

発達障害のある子どもは、読字に困難がある場合や、内容の理解に時間がかかる場合があるため、過剰な負担を避けることが重要です。

文字数については、子どもの読書力に合わせて選ぶことが大切です。

無理に難しい本や長い本を選ぶ必要はありません。

短めの本でも、しっかりと読んで感想を持てれば十分です。

また、挿絵が多い本や、文字が大きめの本を選ぶことで、読書への負担を軽減できます。

内容についても、子どもが理解しやすいテーマを選ぶことが重要です。

抽象的な内容よりも、具体的でわかりやすいストーリーの本を選ぶとよいでしょう。

また、子どもの経験に近い内容や、身近な題材を扱った本を選ぶことで、感想を書きやすくなります。

興味を引くテーマを選ぶ

発達障害のある子どもは、興味の強弱がはっきりしていることが多く、興味のある分野については驚くほど集中して取り組むことができます。

この特性を活かして、子どもが興味を持てるテーマの本を選ぶことが重要です。

動物が好きな子どもには動物が主人公の本を、科学に興味がある子どもには科学に関する本を選ぶなど、子どもの興味に合わせた本選びを心がけましょう。

また、普段から子どもが話している内容や、熱中していることに関連する本を探してみることも効果的です。

図書館の司書や書店のスタッフに相談することで、子どもの興味や読書力に適した本を見つけることができます。

また、過去に読んで面白いと感じた本と似たテーマや作者の本を選ぶという方法もあります。

感想をまとめる準備

読書中のメモ活用

発達障害のある子どもは、記憶に頼って後から感想をまとめることが困難な場合があります。

そのため、読書をしながら簡単なメモを取ることで、後から感想文を書く際の材料を準備しておくことが重要です。

メモの取り方は簡単で構いません。

「面白かった場面」

「驚いた場面」

「悲しかった場面」

「疑問に思ったこと」

など、簡単な感情や疑問を書き留めるだけで十分です。

付箋を使って本に直接貼ったり、小さなノートに書いたりする方法を用いるのもいいでしょう。

メモを取る際は、文章で書く必要はなく、単語や短い文でも問題ありません。

「主人公がかわいそう」

「この場面がドキドキした」

「なぜこうなったんだろう」

など、その瞬間に感じたことを素直に書き留めることが大切です。

メモを並べて流れを作る

読書が終わったら、取ったメモを見返して感想文の流れを作ります。

メモを時系列に並べたり、似たような内容でまとめたりすることで、感想文の構成を考えやすくなります。

まず、メモを

「本の内容について」

「自分の感想について」

「疑問や気づき」

などのグループに分けてみましょう。

そして、それぞれのグループの中で、どの順番で書くと読みやすいかを考えます。

必ずしも時系列である必要はなく、子どもが書きやすい順番で構いません。

メモを並べる作業は、感想文の設計図を作るようなものです。

この段階で流れができていれば、実際に文章を書く際の迷いが少なくなり、スムーズに進めることができます。

書くときの工夫

口頭から文章化する方法

書字障害や文章化の苦手さがある子どもには、まず口頭で感想を述べてもらい、それを文章にする方法が効果的です。

話すことは書くことよりも負担が少なく、自然な表現で感想を述べることができます。

保護者や家庭教師が子どもの話を聞き、重要なポイントを書き留めます。

その後、子どもと一緒にその内容を整理し、文章として組み立てていきます。

この過程で、子どもは自分の考えが文章になっていく様子を見ることができ、文章化のコツを自然に学ぶことができます。

また、録音機能を使って子どもの話を録音し、後から聞き返しながら文章にするという方法もあります。

ただし、この方法を使う際は、子どもが録音されることに抵抗がないかを確認することが大切です。

箇条書きから文章につなげる方法

いきなり完成された文章を書くことが困難な子どもには、まず箇条書きで要点をまとめ、それを徐々に文章につなげていく方法が有効です。

この方法では、内容を考えることと文章を書くことを分けて取り組むことができます。

最初に、伝えたいことを箇条書きで書き出します。

「主人公が勇敢だった」

「最後の場面が感動的だった」

「自分も同じような経験をしたことがある」

など、思いつくままに書いてもらいます。

次に、それぞれの箇条書きを詳しく説明する文章に変えていきます。

「主人公が勇敢だった」という箇条書きを「主人公は危険な状況でも仲間を助けようとする勇敢な性格でした」という文章に変えるといった具合です。

この作業を通じて、自然に感想文の形を作ることができます。

自由研究の進め方

テーマ決定のコツ

「好き」や「気になる」から選ぶ

自由研究のテーマ選びでは、子どもの「好き」や「気になる」という気持ちを最大限に活用することが重要です。

発達障害のある子どもは、興味のある分野には深い関心を示し、驚くほど詳しく調べることができる場合があります。

日頃から子どもが話していることや、繰り返し質問していることがあれば、それをテーマにすることを検討してみましょう。

「なぜ雲はさまざまな形になるのか」

「昆虫はどうやって羽を動かしているのか」

「電車はどのような仕組みで動いているのか」

など、子どもの素朴な疑問は優れた研究テーマになります。

また、普段の生活の中で子どもが集めているものや、観察していることがあれば、それを研究テーマにすることもできます。

石や葉っぱの収集、ペットの行動観察、近所の植物の観察など、身近なことから研究を始めることができます。

調べやすさ・準備しやすさを考える

テーマを決める際は、実際に調査や実験ができるかどうかも重要な要素です。

興味深いテーマでも、調べるための資料が見つからなかったり、必要な材料が手に入らなかったりすると、研究を進めることができません。

図書館で関連する本があるか、インターネットで情報を見つけることができるか、実験に必要な材料が身近にあるかなどを事前に確認しましょう。

また、外での観察や調査が必要な場合は、安全に行えるかどうかも考慮する必要があります。

時間的な制約も考慮することが大切です。

植物の成長を観察するような研究は時間がかかるため、夏休みの早い段階で始める必要があります。

一方、一日から数日で完了できる実験や調査であれば、スケジュールに余裕を持って取り組むことができます。

進め方のステップ分け

計画・準備・調査・まとめの流れ

自由研究を成功させるためには、全体の流れを明確なステップに分けることが重要です。

発達障害のある子どもは、複雑な作業を一度に行うことが困難なため、ステップを分けることで取り組みやすくなります。

第一段階の計画では、何を調べるか、どのような方法で調べるか、いつまでに終わらせるかを決めます。

この段階では、保護者や家庭教師などと一緒に計画を立てることが大切です。

第二段階の準備では、必要な材料や道具を揃え、調査の方法を確認します。

第三段階の調査では、実際に実験をしたり、観察をしたり、資料を読んだりします。

この段階では、結果や気づいたことをその都度記録することが重要です。

第四段階のまとめでは、調査で得られた情報を整理し、研究の結果をまとめます。

日ごとに分けて取り組む方法

自由研究は、数日から一週間程度の期間をかけて取り組むことが一般的です。

この期間を日ごとに区切り、毎日少しずつ進めることで、子どもの負担を軽減することができます。

例えば、

- 一日目はテーマ決めと計画作り

- 二日目は材料の準備と予備実験

- 三日目から五日目は本格的な調査や実験

- 六日目はまとめの作業

- 七日目は見直し

と完成という具合に分けることができます。

毎日の目標を明確にしておくことで、子どもは今日何をすればよいかを理解しやすくなります。

また、一日の作業が終わったら、次の日にやることを確認して、準備をしておくことも大切です。

まとめ方の工夫

絵や写真を使って見やすくする

発達障害のある子どもの中には、文章を書くことよりも絵を描いたり、視覚的に表現したりすることが得意な子どもがいます。

そのような子どもの特性を活かして、自由研究のまとめに絵や写真を積極的に活用しましょう。

実験の過程を写真に撮ったり、観察したものを絵に描いたりすることで、文章だけでは伝えきれない情報を効果的に伝えることができます。

また、グラフや表を使って数値や変化を示すことも有効です。

視覚的な要素を多く取り入れることで、まとめ作業が楽しくなり、子どものやる気を引き出すことができます。

また、完成した研究は見た目にも魅力的になり、子ども自身の達成感も高まります。

ポイントだけ書いて短くまとめる

文章を書くことに困難がある子どもには、長い文章を書く必要はありません。

重要なポイントだけを短い文章でまとめることで、十分に自由研究を完成させることができます。

「何を調べたか」

「どのような方法で調べたか」

「どのような結果が得られたか」

「何がわかったか」

という4つのポイントに絞ってまとめることをお勧めします。

それぞれのポイントについて、2から3文程度で説明すれば、立派な自由研究のまとめになります。

短い文章でも、子ども自身の言葉で書かれていれば、十分に価値のある研究です。

長く書くことよりも、自分が調べたことや感じたことを正確に伝えることを重視しましょう。

ドリルやプリント課題の進め方

短時間集中の方法

10分ごとに区切るリズム作り

ドリルやプリント課題は、発達障害のある子どもにとって単調で退屈に感じられることが多いため、集中が切れやすい特性に合わせた取り組み方が必要です。

10分間という短い時間で区切ることで、集中力を維持しながら着実に進めることができます。

10分間の取り組みが終わったら、必ず5分程度の休憩を取ります。

休憩時間には立ち上がって体を動かしたり、好きな音楽を聞いたり、ちょっとした好きなことをしたりして、気分をリフレッシュします。

この休憩が次の10分間への集中力を回復させる重要な時間となります。

一日に取り組む回数は、子どもの集中力や疲労度に合わせて調整します。

最初は2回から3回程度から始めて、慣れてきたら徐々に回数を増やしていくとよいでしょう。

無理をして長時間続けようとすると、かえって効率が悪くなってしまいます。

1枚ごとに達成感を感じる工夫

ドリルやプリントを1枚完了するたびに、達成感を感じられる工夫をすることが大切です。

完了した枚数を数えたり、完了したプリントを特別なファイルに保管したりすることで、自分の進歩を実感できます。

シール帳を用意して、1枚完了するごとにシールを貼るという方法も効果的です。

シールの種類を変えたり、10枚完了したら特別なシールを貼ったりすることで、さらにやる気を引き出すことができます。

また、完了したページ数をグラフにして、進歩を視覚的に示すことも有効です。

横軸に日付、縦軸に完了ページ数を取ったグラフを作り、毎日記録していくことで、自分の頑張りを客観的に見ることができます。

課題のまとめ方

ドリルやプリント課題が完了したら、間違えた問題や難しかった問題を見直すことが大切です。

ただし、発達障害のある子どもにとって、大量の間違いを一度に見直すことは負担が大きいため、工夫が必要です。

間違えた問題には付箋を貼っておき、後日改めて取り組むという方法があります。

また、似たような間違いが多い場合は、その分野の基礎的な内容を復習することも効果的です。

ただし、間違いの指摘や修正に時間をかけすぎると、子どものやる気を削いでしまう可能性があるため、バランスが重要です。

正解した問題についても、なぜ正解できたかを確認することで、学習の定着を図ることができます。

特に、最初は難しかった問題が後から簡単に解けるようになった場合は、その成長を子どもと一緒に確認し、達成感を共有することが大切です。

見直しのタイミング

見直しのタイミングは、子どもの疲労度や集中力を考慮して決めることが重要です。

問題を解いた直後は疲れているため、少し時間を置いてから見直しを行う方が効果的です。

一つの方法として、午前中に問題を解き、午後に見直しを行うという時間配分があります。

また、一日おいてから見直しを行うことで、新鮮な気持ちで問題に取り組むことができる場合もあります。

見直しの際は、すべての問題を確認する必要はありません。

特に難しかった問題や、不安を感じた問題を中心に確認し、必要に応じて類似問題に取り組むという方法で十分です。

見直しの時間も10分程度に区切り、集中力を保ちながら行うことが大切です。

宿題をやり切るために

全体の見える化と順番決めの作業は、夏休みが始まる前、または始まったばかりの時期に行うことが理想的です。

時間をかけてじっくりと計画を立てることで、夏休み期間中の不安や混乱を大幅に減らすことができます。

負担の大きい課題は分割して進める

読書感想文や自由研究のような負担の大きい課題は、小さなステップに分割して進めることが成功の鍵となります。

発達障害のある子どもは、大きな課題を前にすると圧倒されてしまい、取りかかることができなくなる場合があります。

読書感想文であれば、

- 本を選ぶ

- 本を読む

- 感想をメモする

- 構成を考える

- 下書きを書く

- 清書する

というように細かく分けます。

自由研究であれば、

- テーマを決める

- 調べ方を考える

- 材料を準備する

- 実験や観察をする

- 結果をまとめる

- 発表用に整える

という段階に分けることができます。

それぞれのステップには明確な目標と期限を設定し、一つずつ確実にクリアしていくことを重視します。

一つのステップが完了したら、次のステップに進む前に十分な休息を取り、達成感を味わう時間を作ることも大切です。

分割された課題は、子どもにとって「できそう」と感じられる大きさにすることが重要です。

あまりに細かく分けすぎると作業が煩雑になりますが、大きすぎると取りかかりにくくなるため、子どもの特性に合わせて適切な大きさに調整しましょう。

特性に合った方法で「できた」を積み重ねる

発達障害のある子どもにとって、「できた」という体験を積み重ねることは、自信を育み、継続的な学習意欲を維持するために不可欠です。

子ども一人ひとりの特性に合った方法を見つけ、その方法で小さな成功を重ねていくことが重要です。

視覚的な情報処理が得意な子どもには、図表やイラストを活用した学習方法を、聴覚的な情報処理が得意な子どもには、音読や録音を活用した方法を取り入れます。

手先を動かすことが好きな子どもには、実験や工作を中心とした自由研究を、じっくり考えることが得意な子どもには、深く調べる研究テーマを選ぶなど、それぞれの長所を活かした取り組みが効果的です。

また、完璧を求めすぎないことも大切です。

最初から完璧な作品を作ろうとすると、プレッシャーが大きくなり、かえって取り組みにくくなってしまいます。

「今日はここまでできた」「昨日よりも少し進んだ」という小さな進歩を認め、褒めることで、子どもの自信を育てることができます。

失敗や間違いがあっても、それを学習の機会として捉えることが重要です。

「間違いは悪いことではなく、学ぶためのステップ」という考え方を子どもと共有し、安心して取り組める環境を作ることが大切です。

まとめ

発達障害のある子どもの夏休み宿題は、適切な方法とサポートがあれば必ず成功させることができます。

最も重要なのは、子ども一人ひとりの特性を理解し、その特性に合わせた方法を見つけることです。

定型発達の子どもと同じ方法では上手くいかなくても、その子に合った方法があれば、驚くほど集中して取り組むことができる場合があります。

宿題を通じて、子どもは計画を立てる力、継続する力、達成感を味わう経験など、学習以外の大切なスキルも身につけることができます。

保護者や家庭教師は、宿題の完成度よりも、子どもが前向きに取り組めたかどうか、自分なりの方法を見つけられたかどうかに注目することが大切です。

そうした経験が、子どもの自信となり、今後の学習への意欲につながっていきます。

夏休みの宿題は、親子にとって大変な時期でもありますが、子どもの成長を支える貴重な機会でもあります。

焦らず、子どものペースに合わせて、一歩ずつ確実に進めていくことで、きっと良い夏休みの思い出を作ることができるでしょう。

発達障害・グレーゾーン専門の

オンライン家庭教師のソウガク

発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。

お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。

ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。