【中1生必読】小学校のテストとここが違う!中1最初の中間テストの特徴と対策法

「テスト範囲が広すぎて、どこから勉強すればいいかわからない……」

「中間テストって小学校の頃のテストとどう違うの?」

「成績が内申点になるって聞いたけど、失敗したらどうしよう……」

中間テストは、中学校に入学して最初の大きな山場となる定期テストとなるため緊張してしまいますよね。

小学校の頃とは違う形式や範囲の広さに、不安を感じている中学1年生は少なくないでしょう。

教科書の内容も急に難しくなり、テスト勉強のやり方もわからず、戸惑っている人も多いかもしれませんね。

この記事では、そんな不安な気持ちに寄り添いながら、中学校での定期テストの特徴や効果的な対策法をわかりやすく解説します。

小学校との違いを理解し、正しい準備の仕方を知ることで、初めての中間テストもきっと乗り越えられるでしょう。

これから3年間続く定期テスト。

この記事とともに、その第一歩を確実に踏み出すための準備をはじめましょう。

北海道で家庭教師をお探しなら、ソウガクにお任せください!

北海道の中・高・大学の受験対策や、在校中の学校のテスト対策ならお任せください。

北海道で長年家庭教師業を営んでいるソウガクには、地域の教育事情・受験ノウハウが蓄積されています。

目次

中学校の「定期テスト」は小学校のテストとここが違う!

中間テスト・期末テストの仕組みとは?

中学校の定期テストは、大きく「中間テスト」と「期末テスト」の2種類に分けられます。

これらは1学期、2学期、3学期(学校によっては前期・後期制)にそれぞれ実施され、年間で計5~6回行われるのが一般的です。

小学校との大きな違いは以下の点です。

- 範囲の広さ: 小学校では1つの単元が終わるごとにテストが行われることが多かったですが、中学校の定期テストはそれまでに学習した複数の単元や章がまとめて出題されます。

- テストの重要性: 小学校のテストは授業の理解度を確認するためのものでしたが、中学校ではテストは成績評価の中心となります。

- 出題形式: 選択問題だけでなく、記述式や論述式の問題も増えます。

- 難易度: 基礎問題に加えて、応用問題や発展問題も出題されます。

中間テストは学期の途中(5~6月、10~11月、1~2月頃)に実施され、その時点までの学習内容が出題されます。

期末テストは学期末(7月、12月、3月頃)に行われ、学期全体の学習内容を対象とします。

ただし、期末テストでは中間テスト以降の範囲が中心となることが多いでしょう。

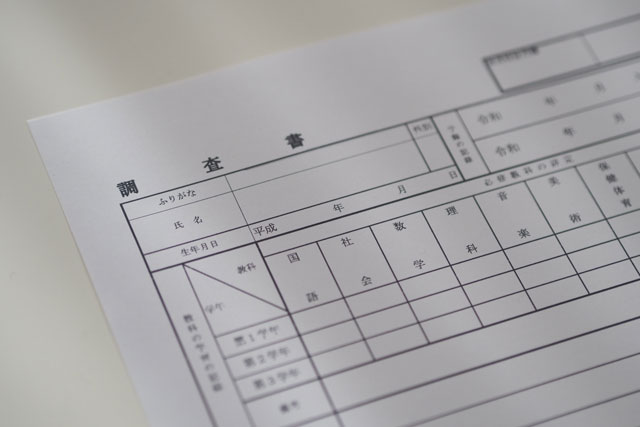

テストの点数が「内申点」に影響する理由

中学校から登場する「内申点」という言葉は、正式には「調査書の評定」と呼ばれ、高校受験の際に提出される重要な評価資料です。

内申点は5段階評価(5が最高、1が最低)で表され、各教科の成績や学校生活の様子が総合的に評価されます。

その内訳は主に以下の3つです。

- 定期テストの成績(約60~70%): 中間・期末テストの点数が最も大きな比重を占めます

- 提出物・課題(約20%): ノートやワークの提出状況、レポートの完成度など

- 授業態度・参加度(約10~20%): 授業中の発言や態度、グループ活動への貢献度など

特に定期テストの成績は内申点の大部分を決めるため、中1の最初のテストから真剣に取り組むことが、将来の高校受験につながります。

多くの公立高校では、内申点と入試の点数を合計して合否を判定するため、日頃の積み重ねが非常に重要となります。

また、内申点は各学年の成績が累積されるため、中1の時点から計画的に学習に取り組む姿勢が求められます。

「高校受験はまだ先」と油断せず、最初の中間テストから本気で臨みましょう。

出題される問題の難易度や出題形式の違い

中学校のテストでは、小学校とは異なり、さまざまな形式の問題が出題されます。

出題形式の種類

- 選択問題: 与えられた選択肢から正解を選ぶ問題

- 穴埋め問題: 文章中の空欄に適切な言葉を入れる問題

- 記述問題: 自分の言葉で説明や解答を書く問題

- 計算問題: 数学や理科で計算過程を示す問題

- 作図問題: 図形を描いたり、グラフを書いたりする問題

特に記述問題は中学校から増える傾向にあり、単に覚えるだけでなく、理解して説明する力が求められます。

例えば、国語では「登場人物の心情を説明しなさい」、理科では「この実験結果からわかることを書きなさい」といった形で出題されます。

難易度の違い

小学校のテストでは基礎的な知識の確認がメインでしたが、中学校のテストでは以下のような段階の問題が出されます。

- 基礎問題(約60%): 教科書の内容をそのまま問う問題

- 標準問題(約30%): 基礎知識を応用する問題

- 発展問題(約10%): より高度な思考力を要する問題

特に数学では、単純な計算問題から文章題、証明問題までさまざまな形式があり、英語では単語や文法だけでなく、長文読解や英作文なども出題されます。

これらに対応するためには、教科書をただ暗記するだけでなく、問題演習を通じて理解を深めることが大切です。

中1最初の中間テストはいつ?範囲や出題傾向を確認しよう

中間テストの時期と教科ごとの出題範囲

中学1年生の最初の中間テストは、通常、5月下旬から6月上旬にかけて実施されることが多いでしょう。

学校によって多少前後しますが、入学から約1.5〜2ヶ月後に設定されています。

この時期は学校生活にも慣れ始め、各教科の基礎的な内容を学び終えた頃です。

テストの実施日程は通常、2週間前までに発表されます。

各教科のテスト範囲も同時に告知されるので、必ず確認しておきましょう。

主要教科の一般的な出題範囲の例

- 英語:

・教科書: 第1章〜第3章程度(アルファベット、挨拶、be動詞など)

・ワークブックの対応する単元

・授業中に配布されたプリント - 数学:

・教科書: 第1章「正の数・負の数」の全部または一部

・問題集の対応するページ

・ノートに書き写した例題や解説 - 国語:

・教科書: 学習した物語文1〜2編、説明文1編程度

・文法: 品詞の分類など

・漢字: 授業で学習した範囲 - 理科:

・教科書: 第1分野(物理・化学)または第2分野(生物・地学)の最初の単元

・実験の目的や方法、結果の考察

・基本的な用語や法則 - 社会:

・地理: 世界の地域構成、地形図の見方など

・または歴史: 原始・古代の日本の様子など

・資料の読み取りや基本的な用語

各学校によって進度や範囲は異なりますので、必ず先生からの指示を確認しましょう。

また、授業中に「これはテストに出るよ」と言われた内容は、特に重点的に復習することが大切です。

出やすい単元・よくある問題のパターン

中1の最初の中間テストでは、基礎的な知識の定着を確認する問題が中心となります。

各教科の代表的な出題パターンを見ていきましょう。

英語

- アルファベットの読み書き: アルファベットの大文字・小文字を書かせる問題

例)次のアルファベットを大文字で書きなさい。a, b, c, d… - be動詞の活用: am, is, areの使い分け

例)( I / am / a / student ).「私は学生です」という意味になるように並べ替えなさい。 - 一般動詞の使い方: 主語による動詞の変化

例)She ( play ) tennis every Sunday. ( )内を適切な形に変えなさい。 - 疑問文と否定文の作り方: do, doesの使い方

例)「あなたは野球をしますか?」を英語で書きなさい。 - 簡単な会話文の穴埋め

例)A: How are you? B: ( ) fine, thank you.

数学

- 正負の数の計算: 加減乗除の基本的な計算問題

例)(−3) + (+5) = ? - 計算法則の確認: 交換法則、結合法則、分配法則の使い方

例)次の計算を分配法則を使って計算しなさい。2(x + 3) = ? - 文字式の表し方: 数量を文字で表現する問題

例)「xの3倍と5の和」を文字式で表しなさい。 - 1次方程式の解き方: 簡単な方程式の計算

例)2x + 5 = 11 を解きなさい。 - 小学校の復習問題: 分数や小数の計算

例)2/3 × 3/4 = ?

国語

- 漢字の読み書き: 教科書に出てきた漢字の書き取りと読み

例)次の漢字を書きなさい。「きぼう(希望)」「せいかく(正確)」 - 文法事項: 品詞の分類や活用形

例)次の下線部の品詞を答えなさい。「美しい花が咲いている」 - 教科書本文の内容理解: 登場人物の心情や文章の要旨を問う問題

例)主人公がそのような行動をとった理由を、本文中の表現を用いて説明しなさい。 - 語句の意味: 文脈に合った言葉の意味を問う問題

例)「憂鬱」の意味として最も適切なものを選びなさい。

理科

- 植物の観察: 顕微鏡の使い方や植物の構造

例)植物の細胞を観察したときに見える「細胞壁」の役割を説明しなさい。 - 光の性質: 直進、反射、屈折などの基本法則

例)光の反射の法則を図を用いて説明しなさい。 - 状態変化: 物質の三態(固体・液体・気体)の変化

例)水が氷に変わるときの体積の変化を説明しなさい。 - 実験器具の名称と使い方: 基本的な実験器具の知識

例)図のAの実験器具の名称と使い方を述べなさい。

社会

- 地図の見方: 方位や縮尺、等高線の読み取り

例)縮尺1/50,000の地図で2cmは実際の距離では何kmですか。 - 世界の国々の位置: 大陸や海洋、主要国の位置

例)次の地図中のA〜Eの国名を答えなさい。 - 時差の計算: 経度による時差の問題

例)日本が正午のとき、イギリスは何時ですか。 - 資料の読み取り: グラフや表から情報を読み取る問題

例)次のグラフは日本の人口ピラミッドです。この図から読み取れることを3つ書きなさい。

これらの問題は基礎的な知識を問うものが多いため、教科書やノートをしっかり確認することで対応できます。

特に授業中に強調された内容や例題として挙げられた問題は、そのままテストに出ることも多いので注意しましょう。

まずは「学校のワーク」をしっかり確認しよう

中間テスト対策の第一歩は、学校で使用しているワークブックやプリントを完璧にすることです。

これらの教材は、テストの出題範囲と密接に関連しており、同じような問題がテストに出ることも珍しくありません。

ワークを活用するポイント

- 授業中の解説をメモする: 先生がワークの問題を解説するときに、「ここは大事」と強調した部分や、「よくある間違い」として指摘した内容は、テストに出る可能性が高いです。授業中にワークの余白にメモを取る習慣をつけましょう。

- 間違えた問題に印をつける: 一度解いたときに間違えた問題には印をつけておき、テスト勉強の際に重点的に復習します。同じ間違いを繰り返さないように、なぜ間違えたのかを分析することも大切です。

- 解き直しをする: ワークの問題は1回解いて終わりではなく、特に苦手な単元や間違えた問題は何度も解き直しましょう。解答を見ずに自力で解けるようになるまで練習することが効果的です。

- 関連問題を探す: ワークの各単元には、基本問題から応用問題までさまざまなレベルの問題が含まれています。基本問題が解けるようになったら、同じ単元の応用問題にも挑戦してみましょう。

- 先生のチェックを受ける: 分からない問題や自信のない解答は、積極的に先生に質問しましょう。放課後や休み時間を利用して、個別に指導を受けることも効果的です。

多くの学校では、テスト前にワークの提出や確認テストが行われることがあります。

これらは単なる課題ではなく、本番のテストの予行練習と考えて真剣に取り組みましょう。

ワークをしっかりと理解していれば、テストの基礎点(60〜70点)は確実に取れるようになります。

中1の勉強はいつから始めればいい?効率的な準備法

テスト2週間前には準備スタートを!

中間テストの勉強は、遅くともテスト2週間前には始めるのが理想的です。

初めての中間テストでは、範囲も広く、勉強のペースもつかめていないため、余裕を持った計画が必要です。

2週間前からの理想的な計画例

テスト2週間前:

- 各教科の範囲を確認し、学習計画を立てる

- 教科書を読み直し、重要ポイントに印をつける

- 授業ノートを整理し、不足している部分を補完する

テスト10日前〜1週間前:

- 教科書とノートを参照しながらワークを解く

- 間違えた問題や苦手な単元を洗い出す

- 教科ごとのまとめノートを作成し始める

テスト1週間前〜3日前:

- ワークを完成させ、間違えた問題を重点的に復習

- 暗記が必要な項目(英単語、漢字、歴史年表など)を繰り返し練習

- 過去問や予想問題に挑戦(先輩や先生から入手できれば)

テスト前日〜当日:

- まとめノートや重要ポイントの最終確認

- 睡眠をしっかりとり、体調を整える

- 必要な道具(筆記用具、定規、コンパスなど)を準備する

時間配分のコツとしては、得意教科よりも苦手教科に多くの時間を割くことです。

また、一日中同じ教科を勉強するのではなく、科目をローテーションさせることで集中力を維持しやすくなります。

例えば、「数学30分→英語30分→休憩10分→理科30分」というように区切って勉強するとよいでしょう。

教科書→ノート→ワークの流れで勉強を進める

効率的な勉強法として、「教科書→ノート→ワーク」の流れを意識しましょう。

この順序で学習を進めることで、基本的な理解から応用力までバランスよく身につけることができます。

教科書で基本を理解する

教科書は学習の基本となるテキストです。まずは教科書を読み込み、概念や用語の意味を正確に理解しましょう。

この段階では以下のポイントに注意します。

- 太字や色付きの部分は重要事項なので、特にしっかり読む

- 図表やイラストも重要な情報源なので、必ず確認する

- 例題や「ポイント」「まとめ」などの囲み記事を理解する

- 分からない言葉があれば、辞書やインターネットで調べる

授業ノートで重要ポイントを確認する

授業中に取ったノートには、教科書には載っていない先生の補足説明や強調点が記録されています。

ここでは、特に以下の点に注目しましょう。

- 先生が「ここは大事」と言った内容や板書した部分

- クラスメイトの質問に対する先生の回答

- 授業中に解いた例題とその解き方

- テスト対策として特別に教えてもらったコツや覚え方

ノートが不完全な場合は、クラスメイトのノートを借りて補完するか、先生に質問して足りない部分を補いましょう。

ワークで問題演習を重ねる

基本的な理解ができたら、ワークブックや問題集で知識の定着と応用力を養います。

- まずは基本問題から取り組み、確実に解けるようにする

- 間違えた問題は必ずチェックし、なぜ間違えたのかを分析する

- 類似問題を探して解き、パターンを理解する

- 応用問題や発展問題にも挑戦し、実力を伸ばす

ワークを解く際は、「答えを見ないで解く→解答と照らし合わせる→間違えた箇所を確認する→再度解き直す」というサイクルを繰り返すことが効果的です。

また、単に答えを写すのではなく、自分で考えて解く過程が重要となります。

この「教科書→ノート→ワーク」の流れを基本としつつ、各教科の特性に合わせたアプローチも取り入れると効果的でしょう。

- 英語:単語や熟語の暗記、文法ルールの理解、例文の音読

- 数学:概念の理解、公式の暗記、基本問題から応用問題へのステップアップ

- 国語:教科書本文の読解、重要語句の意味理解、文法事項の整理

- 理科:用語の暗記、実験結果の考察、図表の読み取り

- 社会:地図や年表の活用、資料の読み取り、用語の関連付け

苦手の洗い出しとピンポイント復習がカギ

効率的にテスト勉強を進めるためには、自分の苦手な部分を明確にし、それを重点的に対策することが重要です。

時間は限られていますので、得意な部分に時間をかけるよりも、苦手な部分を克服する方が点数アップにつながります。

苦手を見つける方法

- 間違えた問題を分析する: ワークや小テストで間違えた問題をチェックし、どのような単元や問題タイプが苦手なのかを分析します。例えば「数学の文章題」「英語の不規則動詞」「理科の図表問題」など、具体的に洗い出しましょう。

- 理解度をセルフチェックする: 教科書の各単元について、「完全に理解している」「なんとなく分かる」「全く分からない」の3段階で自己評価してみましょう。「なんとなく分かる」「全く分からない」と評価した単元が苦手分野です。

- 先生やクラスメイトに相談する: 自分では気づかない弱点があることも。授業中の様子や提出物のフィードバックから、先生に苦手な部分を指摘してもらうのも効果的です。

ピンポイント復習の方法

- 基礎に立ち返る: 応用問題でつまずいている場合、その単元の基礎概念や用語の理解が不十分かもしれません。教科書に戻って基本事項を再確認しましょう。

- 類題をたくさん解く: 苦手な問題タイプは、似たような問題をたくさん解いて慣れることが大切です。ワークブックの該当部分を何度も解き直したり、補助教材から類題を探したりしましょう。

- 解き方のパターンを覚える: 特に数学や理科の計算問題は、解法のパターンがあります。典型的な問題の解き方を手順として整理し、暗記するとよいでしょう。

- 視覚的に整理する: 苦手な単元は、図や表、マインドマップなどを使って視覚的に整理すると理解しやすくなります。例えば、歴史の流れを年表にしたり、理科の用語の関係を図解したりすると効果的です。

- 教え合いを活用する: クラスメイトと勉強会を開き、お互いの得意分野を教え合うのも効果的です。人に説明することで自分の理解も深まります。

苦手を克服するためには、「できない」と諦めるのではなく、「まだできるようになっていない」という考え方が大切です。

一度に全てを完璧にしようとせず、少しずつでも確実に前進することを目指しましょう。

また、苦手な科目こそ、テスト前だけでなく日頃から少しずつ取り組むことが効果的です。

中間テスト本番で実力を出すために気をつけたいこと

時間配分と見直しのコツ

テスト本番での時間管理は、得点アップの重要なポイントです。

特に初めての中間テストでは、問題量や難易度に戸惑い、時間が足りなくなることがあります。

以下のコツを参考に、効率よく解答を進めましょう。

テスト開始時の確認事項

- 試験時間と問題数を確認し、大まかな時間配分を決める

- 全ての問題に目を通し、配点や難易度をチェックする

- 解答用紙の記入方法や注意事項を確認する

効果的な時間配分の例(50分のテストの場合)

- 最初の5分:全体把握と計画立て

- 次の30分:基本問題から順に解いていく

- 残り10分:難問に挑戦

- 最後の5分:見直し

問題を解く順序のコツ

- 知っている問題から解く: すぐに解ける問題から着手することで、自信をつけ、時間を有効活用できます。

- 配点の高い問題を優先する: 同じ時間がかかるなら、配点の高い問題を先に解くことで効率よく得点できます。

- 時間がかかりそうな問題は一旦保留する: 難問にこだわりすぎると、全体の時間配分が崩れます。一度パスして、後から時間があれば戻ってくるようにしましょう。

見直しの効果的な方法

- 計算ミスのチェック: 特に数学や理科の計算問題は、計算過程を追いかけて確認します。

- 転記ミスの防止: 下書き用紙から解答用紙に写す際のミスがよくあります。数字や漢字、英単語のスペルは特に注意して確認しましょう。

- 問題の読み間違いをチェック: 設問をもう一度読み、求められていることに正確に答えているか確認します。「説明しなさい」と言われているのに単語だけ書いたなど、指示と解答形式が合っているかチェックしましょう。

- 未回答の問題がないか確認する: 空欄があれば、たとえ自信がなくても何か書いておくことが大切です。特に選択問題は必ず選択肢を選びましょう。

テスト中に時間が足りなくなりそうな場合は、残り時間を見て戦略を変更することも必要です。

例えば、詳細な記述よりも要点だけを書く、計算過程を省略するなどの対応をとりましょう。

ただし、指示された解答形式(「計算過程も書くこと」などの指示)は必ず守りましょう。

記述問題や応用問題への対策

中学校のテストでは、小学校に比べて記述問題や応用問題が増えます。

これらの問題は単なる暗記だけでは対応できず、理解力や思考力が問われます。

効果的な対策方法を見ていきましょう。

記述問題の基本的な対応

- キーワードを押さえる:

記述問題では、「何を聞かれているか」を読み取り、その問いに対して適切なキーワードを含めた文章で答えることが大切です。例えば、「理由を説明しなさい」という問いであれば、「〜から」「〜ため」という表現を使って答えると採点者にも意図が伝わりやすくなります。 - 文の構成を意識する:

主語と述語がはっきりとした、簡潔で論理的な文を書くように心がけましょう。「結論→理由→具体例」の順番で答えると、説得力のある記述になります。国語だけでなく、理科や社会でもこの構成は役立ちます。 - 自分の言葉で書く練習をする:

教科書の丸暗記ではなく、自分の言葉で説明できるように意識して練習しましょう。友達や家族に説明してみるのも良い方法です。うまく伝えられない部分は、理解が浅い可能性があります。 - 過去の記述問題を分析する:

先生が配布する過去問や確認テストなどを使って、どのような問い方がされるのかを把握しておくと、本番で慌てずに対応できます。「なぜ〜なのか」「どのように〜か」など、問われ方のパターンに慣れておきましょう。

応用問題への対応法

- 基本の徹底が第一歩:

応用問題は、基礎ができていなければ絶対に解けません。まずは基本問題を100%理解し、類題にも自信を持って取り組める状態を目指しましょう。 - パターンに慣れる:

応用問題にはある程度の「型」があります。たとえば数学の文章題や図形問題では、「問題文の条件を式に直す」「補助線を引く」など、定番の考え方があります。よく出るパターンを演習で身につけましょう。 - 部分点を狙う意識を持つ:

たとえ最終的な答えが出せなくても、途中の式や考え方が合っていれば部分点がもらえることもあります。記述や証明の途中経過は、空欄にせず積極的に書きましょう。 - 失敗を恐れない姿勢が大切:

応用問題は難しいからこそ、間違えても大丈夫という気持ちで挑戦することが重要です。間違えた問題こそ、自分の成長につながります。テスト前の演習では「なぜ間違えたのか」を丁寧に分析しましょう。

中1最初のテストは高校受験の第一歩になる

内申点は中1から積み重なる

高校受験で重視される内申点は、中学3年間の成績が基礎となります。

中1の成績も同じ比重で考慮されるため、最初から真剣に取り組むことが大切です。

特に公立高校の受験では、内申点が合否を大きく左右するため、中1の時点から意識して勉強に取り組みましょう。

早いうちからテストへの意識を高めよう

中学校のテストに対する心構えや勉強法を早くから身につけることで、学習習慣が確立されます。

最初のテストでつまずいても、そこから学び、次のテストに活かすことが大切です。

定期テストを通じて、効果的な勉強法や時間管理のスキルを磨いていきましょう。

まとめ

中学1年生にとって初めての中間テストは、小学校とは違う新しい挑戦になります。

範囲も広く、出題形式も変わるため、最初は戸惑うかもしれません。

でも、これはスタート地点に立ったということであり、完璧にできなくても大丈夫です。

大切なのは、「自分なりに精一杯準備をすること」と「テストから学ぶ姿勢」です。

初めてのテストは、自分の得意・不得意を知る機会と考えましょう。

結果がどうであれ、そこから学んで次に活かせば、少しずつ成長できます。

学校の授業をしっかり聞き、ノートを取り、毎日の宿題をコツコツこなしていれば、テスト前に慌てることはありません。

友達や先生に質問するのも大切な勉強法です。

中学校の3年間は、あっという間に過ぎていきます。

最初の中間テストを前向きな気持ちで迎え、充実した中学校生活のスタートを切りましょう!

北海道で家庭教師をお探しなら、ソウガクにお任せください!

北海道の中・高・大学の受験対策や、在校中の学校のテスト対策ならお任せください。

北海道で長年家庭教師業を営んでいるソウガクには、地域の教育事情・受験ノウハウが蓄積されています。